2. 全学的に共通・重要性の大変高い提言

提言概要

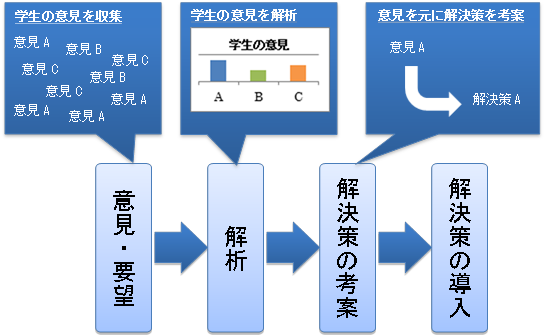

全体的な傾向として、「学生・大学間とのコミュニケーションの欠落」が課題として挙げられました。この課題は、前回の学勢調査2008においても大きく扱われており、改善策の提言が行われました。それにより、大学から学生への情報伝達において一部項目の改善はありました。しかし、大学の学生からの情報取り込み、及び大学側と学生側の相互認識については、未だに課題が残っていることが分かりました。これを解決するにあたり、学生側がより意見しやすいシステムの構築、またニーズの把握や相互理解を促進する方法が必要です。

現状分析

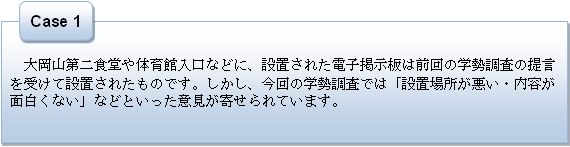

前回の学勢調査を受けて様々な設備が設置されました。しかし、本年度の学勢調査の結果、提言を受けて設置されたにも関わらずそれが有効活用されていない施設・設備が現状として存在することが浮き彫りとなりました。以下に実際に起こっている例を示します。

図2-1 学生との相互理解不足により、有効活用されていない例

2.1学生と大学のコミュニケーション

Case1のように、学生が必要であるという意見を出したものの、学生が本来期待していたニーズが把握されずに対策が行われる、Case2のように、大学側が学生の意見を取り入れたいのにも関わらず、そのシステムが存在しないため立ち往生してしまう、という状況が発生しています。この問題を改善するためには、学生からの意見の取り込み方法を構築することが対策として挙げられます。「○○が必要である」といった意見だけでなく、どういった場所にどういった形で必要なのか、といったより具体的な意見を集めることで学生側の真のニーズと大学側の改善策の間でミスマッチが起こらないようにすることができます。加えて、容易かつタイムリーに学生から意見を収集と蓄積することが大学側にとっても重要であることがわかります。

次に、学勢調査2008における提言との比較を行います。学勢調査2008では、学生・大学間のトラブルを解決するため「大学からの情報伝達」と「学生からの情報取り込み」の2点に着目し、特に大学からの情報伝達を重視し改善策を提案しました。本学勢調査では、「学生からの情報取り込み」を重視するため、この点において学勢調査2008と現状を比較しました。

・問い合わせサービスによる混乱の解消

この提言では窓口を1カ所に集約することにより学生が問い合わせやすくすることを述べていました。これに対し、Q&A集はホームページ上で公開されるようになりましたが、窓口の一元化は行われていません。本学勢調査では、教務課とのキャンパスミーティングにおいて、教務課と専攻窓口の一元化について聞いたところ、教務課では全学的な業務を担当している一方で専攻では専攻独自でのシステムがあるため統合することは現状として難しいという回答を得ました。(この件に関連する提言は13ページをご参照ください。)

・学生サポーターによる大学事業への学生意見の取り入れ

現在、学生がさまざまなサービス・施設に対してサポートする制度があります。サポーターの種類として、図書館サポーター、ピアサポーター、留学生チューター、省エネサポーターや学勢調査スタッフが挙げられます。サポーターの種類と業務概要を表1に示します。

|

サポーターの種類 |

業務内容 |

担当部署 |

|

ピアサポーター |

新入生や後輩に対し、修学や進路、日常学生生活についてのアドバイスを行う |

学生支援課 |

|

図書館サポーター |

図書館業務の一部(資料の配架や整理・広報・企画・学習相談や見学時の対応)を行う |

図書館 |

|

留学生チューター |

入学した外国人留学生に対し、教育研究についての課外指導や生活指導を行う |

学生支援課 |

|

省エネサポーター |

学内での省エネを推進するため、学内を回り光熱・空調設備の清掃状況の確認・調査や、不要な設備の電源を切断する |

施設運営部 |

|

学勢調査スタッフ |

学勢調査のアンケート作成、分析、提言作成を行う |

学生支援GP |

表2-1 サポーターの種類と業務概要

このように学生が大学業務をサポートする場が増えており、学生視点を取りいれた運営が行われようとしています。しかし、サポーターの役割が単なるアルバイトの域を超えていないことも少なくなく、「学生意見の取り入れ」が必ずしも行われているわけではありません。一方で、これらの活動は継続して行われることにより、ノウハウの蓄積、役割の明確化が行われ、今後発展していく可能性があるため、長期的な視点から評価することが重要となります。

・学生による大学へのフィードバックの仕組み

学勢調査2008では、数年に一度行う学勢調査では学生の意見を対処できない問題の解決として、継続的に意見収集できる機構の設置を提言しましたが、現状として設置が未だなされていません。

以上より、「学生からの情報取り込み」は、十分には行われておりません。ただし、実現や効果が表れるには時間が必要なサポーター業務に限っては、これからも継続していく必要があると言えるようです。

具体的提言

以上に挙げた課題を解決するためには、以下の2点が重要となります。

(1) 学生側が学生のニーズの把握とシステムの考案に関わること

(2) 継続性があること

(1) 学生側が学生のニーズの把握とシステムの考案に関わること

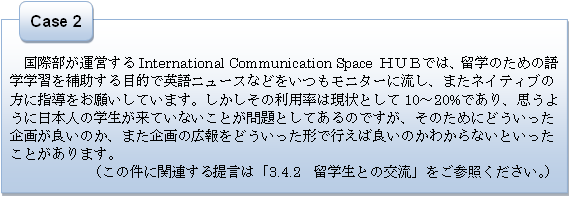

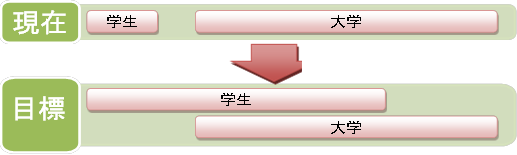

現在は、下図のように、学生側の意見・要望が取り入れられた後、大学側が解析、解決策の考案・導入までを行っています。このようなシステムでは、学生のニーズ、また導入される解決策の利用しやすさが考慮されておらず、結果として導入した解決策が学生の真のニーズを満たせないことになってしまいます。そこで、解析、または解決策の考案において学生視点の意見を取り入れることで、より効果的な解決策を導入することができます。学勢調査もこれに含まれますが、より具体的な段階において行われるべきです。

図

2-2 改善策を施行する模式図

(2) 継続性があること

学勢調査は2年に1回程度行われるものであるため、学生からの意見をタイムリーに収集することや、また提言を受けて講じられた解決策が、本当に学生のニーズに合ったものであるかを学生側から大学側にフィードバックすることができません。そこで継続的に学生の意見を収集するためのシステムを導入することで、以上の課題に対応することができます。また大学側は、そこで得られた意見をデータベースとして蓄積し、今後のために活用することが求められます。

以上のことを踏まえ、具体案として以下の方法があります。

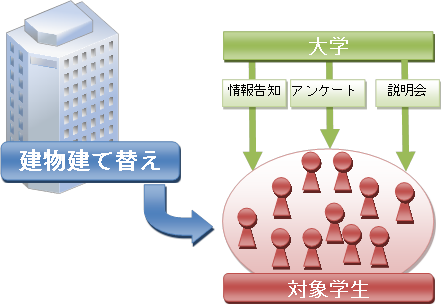

・事前アンケート・説明会

設置を検討、もしくは計画している設備の設置案の情報をWeb上で公開し、一定期間(例えば2週間程度)の期間を設けて学生から具体的意見を募ります。設置案があることを周知することができると同時に、実際に使う「学生」からの意見を取り込むことにより「学生」のニーズと合致させることや、より実用的な設置案へと改善できることが期待できます。(ここで「」を使用しているのは、実際に設備を使用する「学生」は、意見を述べることのできる学生とはタイムラグの関係で異なる、という状況が生じるからです。長期的計画の場合、このようなことが生じがちですが、ステークホルダーとして「学生」が参加する機会を設けることは必要だと考えます。)

また、計画が本格的に動き出した段階で説明会を開くことで、将来実際に利用する人々に設置した理由やメリット、考えている利用方法などを説明し理解を得ます。実際に設備が完成してからの利用者からの不満が出るといったことを防止するとともに、運営上の改善点があれば修正する事もできます。

図2-3 事前アンケート・説明会のイメージ図

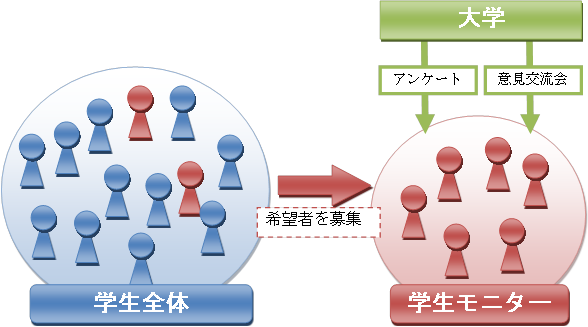

・学生モニター

登録制の学生モニターを設置します。そして、大学側が何か新しい事をしたい時や問題を改善したい時に、学生モニターに意見を聞くことで気軽に学生の意見を取り入れるようにします。

具体的には学生モニターの希望者を募り、専用のメーリングリストを作成します。大学側が学生の意見を聞きたい時には、そのメーリングリストを活用してアンケートを行なったり意見交流会の開催の連絡を送ったりします。また、月に1度の割合で学生モニターが集まる場を設け、そこで学生の意見を定期的に聞くということも考えられます。

迅速かつ確実に学生の意見を聞く事ができ、小さな事柄についても意見募集をしやすいことが長所として考えられますが、一方で意見が特定の学生のものに偏ってしまうということが懸念されるため、使用する用途は限定されると考えられます。

図2-4 学生モニターのイメージ図

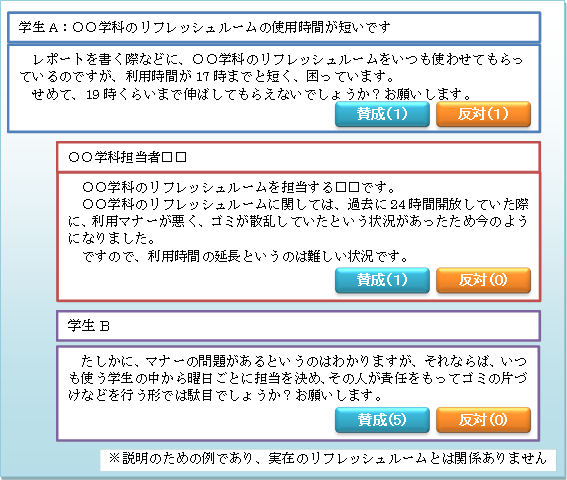

・意見交換ポータル

インターネット上で、学生からの意見・要望を投稿できる掲示板システムを設置し、意見内容の傾向、大学側の回答が見られるようにします。具体的なシステムとしては、図5のように学生の意見・質問に対し大学の担当部署や他の学生が意見を投稿するシステムとします。投稿に対し「賛成ボタン」「反対ボタン」をつけることでその投稿に対する学生の注目度を測れるようにします。

このようなシステムを利用することで、学生から意見を収集し大学の施策へとフィードバックすることで、より学生目線の視線を実現できると考えられます。また、学生の要望が通らない場合でもその理由を説明することで、大学側と学生のミスマッチをなくせると考えられます。

実際に運営する際には、東工大ポータルによるログインを必須とする・ハンドルネームによる投稿を可能とする・大学側が投稿内容をチェックするなど対策を施すことで、荒らしや工作行為を防ぐ必要があると思われます。

図2-5 意見交換ポータルのイメージ図

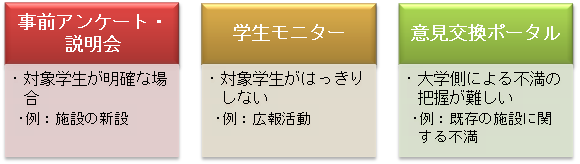

これらの具体案にはそれぞれ特徴があり、複数組み合わせることでより学生視点の施策を行えると考えられます。

例えば、新たに建物を建てる際にはそれに関わる学生が明確なため、事前アンケートや説明会が有効と考えられます。また、留学フェアに関する広報活動を行う際には、学生モニターの人に相談することでより効率的な広報活動が出来ると考えられます。一方、リフレッシュルームなど既存の施設に関する不満に関しては大学側が調査して調べるのは難しいので、意見交換ポータルに寄せられた意見を元に施策を行ったり情報の周知を行なったりするのが良いと考えられます。

図2-6 各具体案の特徴

以上のような方法で現状として存在する問題を解決することができると考えられます。ただし、これらの取り組みをより活用するためには、大学・学生の双方にとって使いやすい仕組みをつくることが重要であり、そのためには学生が仕組みづくりに参加するような形式にすべき考えられます。また、仕組みが出来た後も、仕組みが存在するということを学生に広く周知するための努力や工夫を続けることも重要となります。