7. 図書館関連

重要性が高い項目

7.1 開館時間について

7.1.1 開館時間について

|

提言概要 |

今後の利用者数の変動や利用者マナーの変化に応じ、開館時間の延長を検討するよう提言します。 |

|

学生の意見 |

開館時間の延長に関する要望が合計63件寄せられました。 そのうち24時間開館を求める声が21件、その他休日の開館時間の延長要求や、朝の開館時刻を早める案、すずかけ台の図書館でも試験期間中の開館時間の延長を求める意見が挙がりました。(以下 原文ママ) |

|

具体的内容 |

・ 夏休み期間中の開館時間が短すぎます。夏休みであるのは学部生だけなので、院生にとって11:00-17:00までしか開いていないのは利用するにあたり不便です。(10件) ・ 土日も9時-21時まで開けて欲しいです。(18件) ・ 学部2年生まではサークルの部室ぐらいしか授業が始まる前に行ける場所がないので、9時より前に学校についても時間をつぶす場所がありません。そのため9時丁度を目指して大学に行くことになり、結果電車の遅れなどがあると遅刻してしまいます。図書館がもう少し早く開いていれば、授業前に自分で勉強しよう、というようなモチベーションをもって大学に早く来ることができ、1コマ目の出席率も少しは上がるのではないかと思います。(5件) ・ すずかけ台図書館も試験期間中は開館時間を延長してほしい。平日は仕方ないかも知れないが,せめて土日は9-21まで開館していただけると,わざわざ大岡山まで行かなくて済み,重宝します。(6件) |

|

現状分析 |

東工大の附属図書館の開館時間は他大学の附属図書館の開館時間を調査したところ、下記のような結果が得られました。(通常授業期) 東京大学 平日 8:30-22:30,土日祝日 9:00-19:00, 京都大学 平日 9:00-22:00,土日祝日10:00-22:00, 大阪大学 平日 8:40-22:00,土日祝日10:00-19:00, 一橋大学 平日 9:00-22:00,土日祝日 9:30-17:00, 大岡山キャンパスの図書館では、主に学部生の試験期間を考慮して試験期間を含む2週間の開館延長が実施されています。しかし、大学院生が多いというのは本学の特徴であり、土日祝日および休業期間中の開館時間の延長は特に大学院生にとって需要が高いと考えられます。

附属図書館側に開館時間の延長について聞いてみたところ、現状では難しいということでした。利用率と図書館を開館している時間にかかる費用において、金銭面でも人件費や光熱費とのバランスを鑑みる必要があるとのことでした。早朝や夜遅い時間に施設を開館することは、治安と学生のマナーの面においても懸念があるとのことです。附属図書館側としては、早朝や深夜に図書館に学外の人も出入りできてしまうことや図書館が睡眠をとる場所になったりすることを特に懸念しています。 図書館を本来の目的で利用しない学生のマナー改善について、学生側でも相互に呼び掛けて努力する必要があると思われます。 また、すずかけ台キャンパスの図書館では、やはり利用者数とのバランスで開館時間の延長は難しいようです。 |

|

提言 |

大岡山新図書館については、学生のマナーも含め時間別利用者数,治安の面でも開館後様子を見てその後、学習エリアでの開館時間の見直し(延長)の検討を要求します。 |

7.2 すずかけ台図書館について

7.2.1 すずかけ台図書館について

|

提言概要 |

今後、すずかけ台のキャンパス計画を考える際に図書館へのアプローチを重要視するよう提言します。 |

|

学生の意見 |

すずかけ台の図書館の、立地に関する不満と移設の要望(3件) |

|

具体的内容 |

すずかけ台図書館に関する要望の中では、蔵書の拡充を求める声と共に、図書館の立地が悪いと言う意見が寄せられました。(以下 原文ママ) ・ すずかけ台の図書館も、すずかけ門付近に新しく建て直してほしい。 (長津田門の近くは生命や総合理工の学生の拠点からは遠い) ・ すずかけ台の図書館が入口から遠くて、あまり利用しません。場所が悪いなと感じることがしばしばあります。また、すずかけ台の図書館は、大岡山の図書館と比較して窓が狭く、とても閉塞感があって、あまり好きになれません。 |

|

現状分析 |

大岡山キャンパスでは、大多数の学生・教職員が毎日通過する場所に図書館があるのに対し、すずかけ台キャンパスでは、そういった通行の流れから外れた場所に、図書館が建てられています。 『図書館は、大学においては「学び」の場の中心であり、また「知の集積」でもあります。そのため図書館は「大学の顔」であり、大学で最も重要な施設のひとつでもあります。』大岡山新図書館の設計コンセプトの冒頭にはこのような記述がありますが、これはすずかけ台の図書館にも適用されてしかるべきことです。 |

|

提言 |

今後、すずかけ台の新たなキャンパス計画を作成する際などには、大学として図書館へのアプローチを重要視し検討していくようお願いします。 |

7.3 OPAC及びWebに関して

7.3.1 OPAC(Online Public Access Catalog)の精度,機能性の向上について

|

提言概要 |

今後、すずかけ台のキャンパス計画を考える際に図書館へのアプローチを重要視するよう提言します。 |

|

学生の意見 |

OPACの精度や機能性の向上に関する要望(全23件) |

|

具体的内容 |

OPACの改善要求が、数多く寄せられました。(以下 原文ママ) ・ 単語を上手くいれないとヒットしないことが多く、手間がかかる。(13件) ・ OPACで表示できる「図書の位置」をもっと細かく示せるようにして欲しい。見つからない事が何度かあった。(3件) ・ 図書の本文に含まれる言葉で検索できるようになるとより便利。(2件) ・ タイトル以外に目次の内容からも検索できるようにしてほしい。タイトルだけでは目的の書籍に到達できず、探すのに多大な時間を要する。(4件) |

|

現状分析 |

下図に示すように、東工大の図書館では検索した書籍の所在情報が表示されます。しかしながらその範囲はかなり広く、書籍の配架を的確に示しているとは言いがたいです。そこで、しかし検索図書の「所在情報」表示に、書籍の3桁の請求番号の百の位が断定できる程度の精度を要求すると、該当書棚は多くとも2,3に特定され、より利便性が向上すると考えられますが、書架の移動や配置換えを行った時に早急に対応できないという欠点があるようです。

目次を含めたキーワード検索を可能にするデータベースの構築は、OPACでは難しく、これをできるようにするには時間のかかる作業ですが、すでに一部の和図書に関しては、TDLデータベースの方ではでキーワード検索が可能になっています。TDLデータベースは年に1000冊のペースで増加していますがまだ冊数としては少ない状況です。 また、図書館システムの更新は5年に1度おこなわれており、次回更新は2年後の2013年1月なのでOPACもその時に再構築されるとのことです。OPACをどのように改善するかは今も検討中ということです。 また、意見箱というものが附属図書館の出入り口の所にありますが、あまり知られていなく使用頻度は低いため学生の意見を取り入れたくても図書館側に届いていないようです。 |

|

提言 |

次回更新時の2013年1月には、学生の意見を反映させ、検索精度・機能性の向上したOPACの再構築ができるようお願いします。また、学生の要望をもっと詳しく知り反映させるため、意見箱の認知度を高める努力をしたり、意見交流会などを開いたりすることを提言します。 |

7.3.2 webページのデザイン改善について

|

提言概要 |

今後、すずかけ台のキャンパス計画を考える際に図書館へのアプローチを重要視するよう提言します。 |

|

学生の意見 |

webページのデザイン改善に関する要望(全5件) |

|

具体的内容 |

Webページの使い勝手が悪いという意見が寄せられました。(以下 原文ママ) ・ web上での図書の予約、取り置きが行いにくい。 ・ 自分の貸出状況をチェックしたり、貸出予約を簡単にしたりすることのできるWebサービスがあると便利だと思います。 ・ オンラインページで、ログアウトするときに一度ブラウザを閉じなくてはもう一度アクセスできないというのが不便です。 附属図書館HP経由で、目的の電子ジャーナルや学術雑誌を検索しても見つからないことがあります。電子ジャーナルや雑誌に関する学生の要望を収集するシステムがあると良いと思います。もう既にあり、僕が知らないふだけであれば、そういうシステムをもっと使いやすく、気付きやすいウェブ・デザインにしてほしいです。 |

|

現状分析 |

下図に示すように、東工大HPは2年前にそのデザインを一新し、情報の系統分類が分かり易くなりました。その大きな特徴として、ページトップにボタンが横一列に並び、下までスクロールしてページを動かすことなく全体を把握することができます。それに対し、附属図書館のHPは縦に情報を並べているため一度に情報を把握することができません。 そこで、附属図書館についてもwebデザインの見直しを要求します。

具体例をあげると、一橋大学の附属図書館の情報検索はひとつの窓ですべてを網羅しているのに対し、東工大では、項目ごとに別のリンクが張られています。見やすく分かり易いデザインは、学習,研究活動を助け、それらを推進することができると思います。

|

|

提言 |

webデザインの見直しを要求します。また、見直しをする際に、OPACと同様で学生の意見を反映させることができるように要求します。 |

7.4 蔵書の拡充に関して

7.4.1 文系専門書の拡充について

|

提言概要 |

文系専門書の拡充について |

|

学生の意見 |

文系専門書の拡充要求(全5件) |

|

具体的内容 |

様々な蔵書拡充要求が寄せられましたが、その中でも特に重要と思われる文系専門書の拡充要求を取り上げます(以下 原文ママ) ・ 文系の図書(人間行動システム専攻は文理融合のため、文系の本も必要なことが多いです) ・ 社会シュミレーション系 ・ 経営学関連書籍(2件) ・ 社会科学・イノベーション関連ジャーナル |

|

現状分析 |

理工系単科大学ならではの特徴として、附属図書館では理系専門書の充実がみられますが、本学には、一般に文理融合という枠組みで捉えられる専攻,学科も数多く存在します。そこで、専攻や授業に関連する文系書籍の拡充を要求します。授業で教科書・参考書の指定を受けている書籍の購入、またラインアップが弱いと思われる分野については、専攻の教員に参考図書の選定を依頼する等の措置が考えられます。 現在図書館の書籍購入の方法は、①教員の推薦②学生からのリクエスト③図書館の職員による選定の3種類あり、そのなかでも①教員の推薦に関しては年2回図書館から非常勤講師以上の教員個人当てに「推薦図書のお願い」を送っていますが、回収率は半数に満たないそうです。また③図書館の職員による選定では、年2回発行される生協の「教科書販売リスト」に記載の図書は全て購入しているそうです。 |

|

提言 |

東工大に専攻のある分野の文系専門書ならびにラインアップの弱いと思われる分野については、定期的な「推薦図書のお願い」に加え、重点的な図書の推薦,選定,購入を要求します。 |

7.4.2 その他蔵書の拡充に関する要望について

|

提言概要 |

充実して欲しい資料については意見にばらつきが見られました。 |

|

学生の意見 |

充実して欲しい資料 |

|

具体的内容 |

・理系専門書(41件) (藝術・建築関係などはこちらに含めた) ・文系専門書(27件) (経営学,プレジデント・東洋経済などの経済雑誌,社会科学関係) ・洋書(42件) (細かい分野指定があるもの、ないもの含む) ・文芸書籍(121件) (一般小説・ライトノベルス、国内外の純文学系本など) ・実用書(12件) (旅行案内本・TOEIC TOEFL国家公務員等の資格対策本) ・授業の教科・参考書(22件) (自身の所属する分野(例えば化学とか物理など)や類の授業のもの) ・電子ジャーナル(46件) (自身の研究に関する分野。特定の傾向は見られなかった。) |

|

現状分析 |

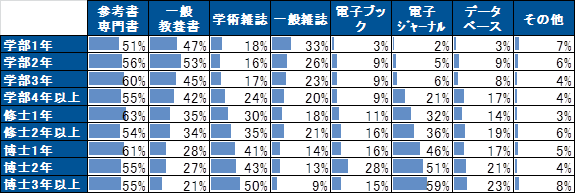

充実させてほしい資料に関する質問について、学年別に集計したところ、図7.4.2-1のようになりました。 参考書や専門書に関してはどの学年においても要望が多かった。なお、学術冊子や電子ジャーナル・電子ブック・データベースなどは学年を負うごとに要望が増加し、逆に一般教養書・一般雑誌は学年を応じて要望が減少していくといった傾向が見られた。 自由記述としての要望としては、個人の研究・学習分野によるものが多く、意見にばらつきが見られたため、学生全体の総意として特にどの分野のものが要望されているのかを特定するのは難しいと考えられます。 また、文芸書籍や実用書については個人の嗜好によるものが多く、個人で買うべきものですので、附属図書館として充実すべきものという意味で優先度が高くならないと考えられます。 |

|

提言 |

充実して欲しい資料に関しては、以上のような傾向が見られました今後の参考にしてもらえればと思います。 |

図 7.4.2-1 学年×充実して欲しい書籍

図 7.4.2-1 学年×充実して欲しい書籍