設問No.7-13「多くの学生が、防災・避難訓練に参加するためにはどのような施策等を行えば良いか教えてください。」に以下のような意見が寄せられました。

- 周知を強化する(同様意見33件)

- 訓練を実施するタイミングや頻度を工夫する(同様意見28件)

- 特典など参加によって何らかのメリットが得られるようにする(同様意見24件)

- 強制度合いを高める(同様意見19件)

- 授業の一部として組み込めばよい(同様意見11件)

- 訓練に参加することの重要性や必要性を伝えることに力を入れる(同様意見15件)

本学理工学系では、毎年11月上旬の水曜日に大地震の発生を想定した防災訓練を実施しています。午前中の授業終了時刻である12時25分から、大岡山キャンパスとすずかけ台キャンパスにて、避難訓練を中心とする総合訓練が実施されます。同時に、学生と教職員へのメール配信にて、安否確認システムの訓練も行っています。大岡山キャンパスのウッドデッキ周辺では、14時まで消火器や煙体験、地震体験等からなる個別訓練も実施しており、総合訓練を終えた後に参加するケースが多く見られます。

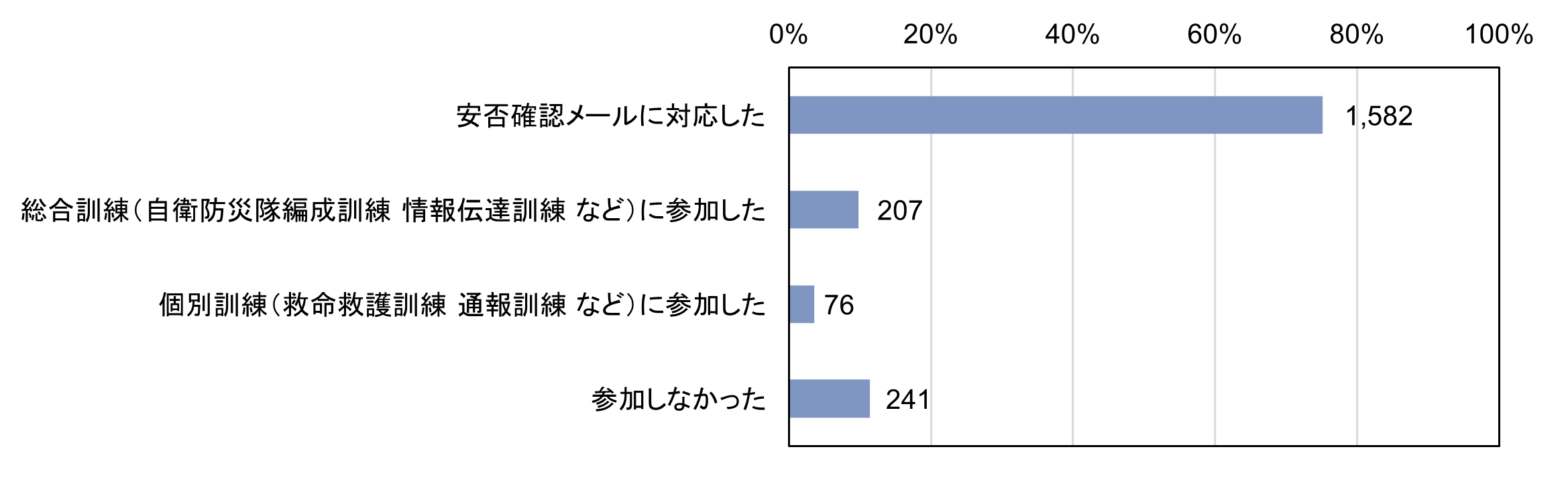

設問No.7-11「昨年の学内の防災訓練に参加しましたか。」への回答からは、在学していた学生のうち、安否確認メールには75%ほどが対応した一方、実地訓練(総合訓練・個別訓練)への参加者はのべ2割にも満たないことがわかりました(図4-6.1)。

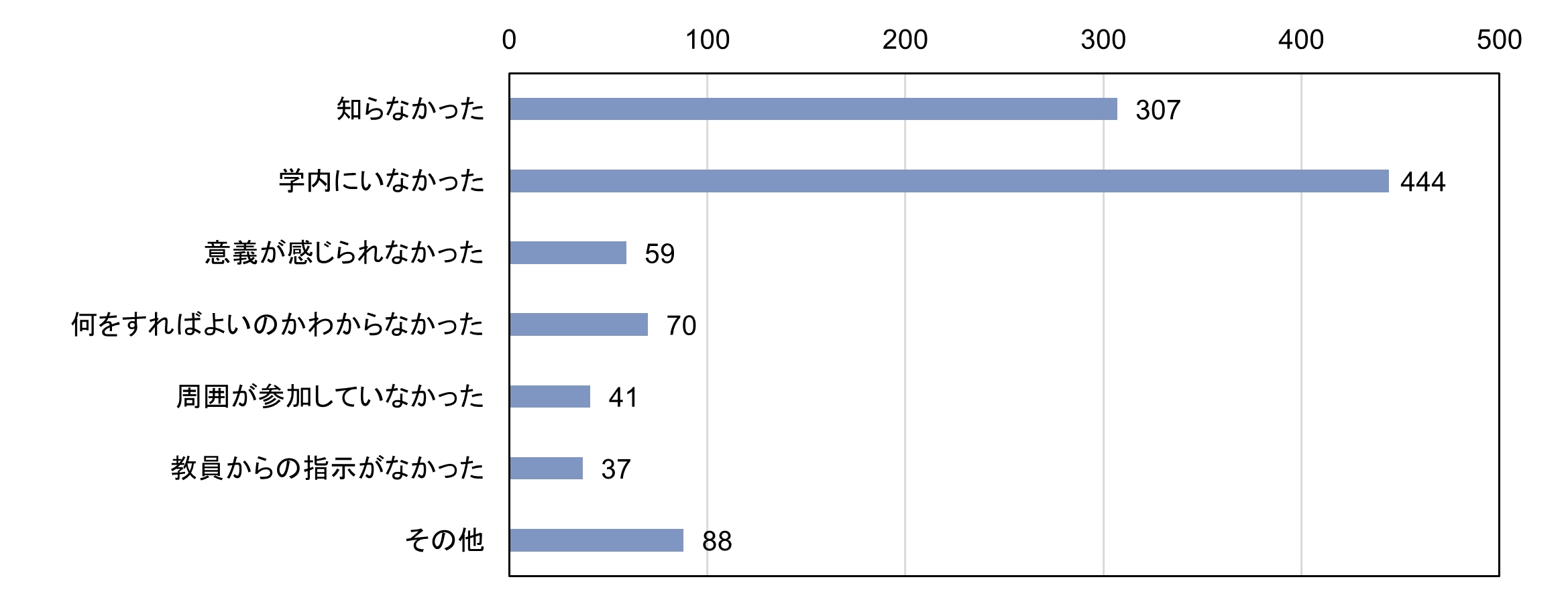

設問 No. 7-12「防災訓練に参加しなかった理由を教えてください。」に対する回答は図 4-6.2 のようになっています。

防災訓練に参加しなかった理由で最も多い「学内にいなかった」には、その日大学に用がなかった学生だけでなく、午前は学内にいたものの防災訓練が行われる昼休みには学外に出てしまった学生も含んでいると予想されます。防災訓練は水曜日の昼休みの時間に行われますが、特に学士課程では午後に授業のない学生が多く、防災訓練の日は直前の授業を早く終わらせる教員も多いのが現状です。

次に多い「知らなかった」のほか、「何をすればよいのかわからなかった」「教員からの指示がなかった」などの回答から、実地訓練は実施されることや具体的な訓練の内容が学生に十分認識されていないと考えられます。現在、個別訓練に参加すると訓練参加証(引換券)がもらえ、水やクラッカーなどの非常食と交換できる仕組みになっていますが、設問No.7-13「多くの学生が、防災・避難訓練に参加するためにはどのような施策等を行えば良いか教えてください。」では2023年度の不参加者を含む多くの学生から「参加特典として何かもらえるようにする」ことが提案されていることから、学生への周知が不十分なことがうかがえます。図4-6.2の「意義が感じられなかった」「周囲が参加していなかった」からも、訓練に参加しなければならない/すべきものであるという認識が希薄なことが課題であると推測されます。

設問No.7-13「多くの学生が、防災・避難訓練に参加するためにはどのような施策等を行えば良いか教えてください。」では、目的を防災訓練の参加にとどめることなく、学生の防災意識を高め、学内に限らず様々な状況下で適切な避難行動をとれるようにすることが重要ではないかと指摘する声もありました。

上記の状況を踏まえ、環境安全課およびリベラルアーツ研究教育院業務推進課とのキャンパスミーティングを実施し、以下のような回答をいただきました。

Q1.防災訓練の日程を水曜日の4限終了時刻に設定しているのはなぜですか。

A1.水曜日の午後には授業が少なく、授業への影響が小さく済むためです。

Q2.現在はどのような方法で学生に防災訓練の周知をしていますか。

A2.昨年は9月~11月にメールニュース、10月と11月にはSlackでも訓練の実施を通知しました。あわせて、訓練の内容や流れを説明する2分程度の動画も配信しました。防災・交通安全部門のホームページでも情報を発信し、防災訓練のポスターを掲載しています。

Q3.防災訓練を事前予告なしに実施したり、年に複数回実施したりすることは可能ですか。

A3.事前予告なしで授業のある日に実施した方が効果的だとは考えており、そのような検討も行われたことはありますが、授業や消防署のご協力、近隣への影響を考慮すると難しいのが実情です。

Q4.立志プロジェクトなど多くの学生が履修する授業に防災訓練や震災・防災学習を取り入れることは可能ですか。

A4.災害時には防災教育をあまり受けてこなかった留学生が弱者になる可能性が高いため、来年度はGSEP[1]の立志プロジェクトに防災教育の回を設ける予定です。日本人学生向けの授業に取り入れることも検討はしています。応用化学コースで安全・危機管理、薬品やガスの扱い、消火方法、環境保全、救急救命実習を含む講義を開講する、各系・コースやホームページを通して防災や安全管理に関する資料を配布するなどの方法でも、学生の安全に対する意識向上を目指しています。

Q5.防災訓練の参加促進のために、大学生協と連携した取り組みを行うことは可能ですか。

A5.本学と生協の間には災害時の協力協定があります。以前、防災訓練の際に豚汁を提供してもらったことがありましたが、負担が大きいことから近年は行っていません。防災訓練に際して生協から何かを提供してもらう場合、支出を生協と大学のどちらが負担するのかという点を検討し、合意のうえで進める必要があります。

以上を踏まえて、防災訓練の参加促進に関して次のように提言します。

- 告知に用いるツールと内容の両面から、防災訓練の周知を強化する

- 防災訓練を学生が参加しやすい日時に設定し、全員で行う訓練だという意識を学内で共有する

- 非常食配布の周知を進めるとともに、学生にとってより魅力的な参加特典を検討する

- 防災訓練以外の面でも学生の防災意識を高める

防災訓練の実施を案内するビラ配布や教員からの呼びかけなども行い、より長期間かつ複数回にわたって訓練への参加を促すべきだと考えます。その際、訓練および非常食配布の実施場所や学生がとるべき行動をわかりやすく示し、英語を併記することを提案します。

学生および教職員に、防災訓練の参加を標準と認識してもらうためには、必修の授業中に実施し、研究室所属学生や教職員だけでなく、学士課程の学生にも講義室からの避難、点呼の流れに参加してもらうなどの施策が考えられます。

参加特典の案としては、アルファ米や実用的な防災グッズの配布、炊き出しなどが挙げられます。また、訓練開始から13時まで生協食堂やフードショップを閉める代わりにつばめテラスの営業時間を通常より延ばし、訓練の参加特典として生協のクーポンを配布して、訓練参加後に生協食堂で食事をとれるようにするなど、生協との協働も検討する余地があると考えます。

立志プロジェクトで震災に遭われた方の話を直接聞く回を設けるなど、学生の防災意識を高めることも結果的に防災訓練の参加率向上に寄与することが期待されます。

脚注

- 東京科学大学GSEP:https://www.tse.ens.titech.ac.jp/~gsep/(最終閲覧日:2025年3月14日) ↩︎