設問No. 9-4「最後に全体を通して意見があれば自由に記入してください。」へ、本学理工学系に修士課程から入学した学生から以下の意見が寄せられました。

- 入学直後、困っていたのにどこに相談すればいいか分からなかった上、情報提供も不足していた(同様意見2件)

また、本学理工学系に入学した留学生から以下の意見が寄せられました。

- 相談内容に応じて、どの部署に相談すればいいか教えてくれる仕組みが欲しい

多くの学生は、学士課程入学者選抜を経て、学士課程1年次から本学に入学します。大学では高校までとは学修の内容だけでなくシステムも異なっており、さらに生活面でも大きな変化があるために、新入生は短期間で大学生活に適応する必要があります。

新入生の学修や学生生活をサポートするため、本学理工学系では、学修コンシェルジュをはじめとする本学の各部署や本学生協が説明会を実施しています。大学HPにおいても、2020年春から「ようこそ東京工業大学へ[1]」というページにおいて、新入生向けに在学生向けサイトの案内を行なっており、その内容は年々充実していっています。本学理工学系では、ピアサポートという、所定の研修を受けた学生が自身の体験に基づき、大学生活についての相談に対応する学生の活動があります[2]。春や秋には、主に学士課程の新入生を対象に、履修を始めとする大学生活についての様々な相談にのるための相談会を集中的に開催しています。また、本学理工学系では、同じクラスで授業を受ける仲間により構成される「ユニット」があります。ユニットは15人程度の学生で構成されているため、互いに交流しやすく、学修や学生生活に関する情報を共有しやすいものとなっています。さらに、公認サークルは、新入生歓迎のために各種イベントを開催しており、新入生の身近な相談相手ともなっています。以上のように、学士課程入学者選抜を経て学士課程1年次から入学する新入生には、学修や大学生活に早く適応できるような支援がおこなわれています。

その一方で、学士課程編入生や大学院から入学した学生など、異なるタイミングで入学した学生や、留学生や社会人学生など、周囲の多くの学生とバックグラウンドが異なる学生は、前述のサポートを活用することが難しいだけでなく、個別の状況に合わせたサポートが必要になる場合が多いと考えます。

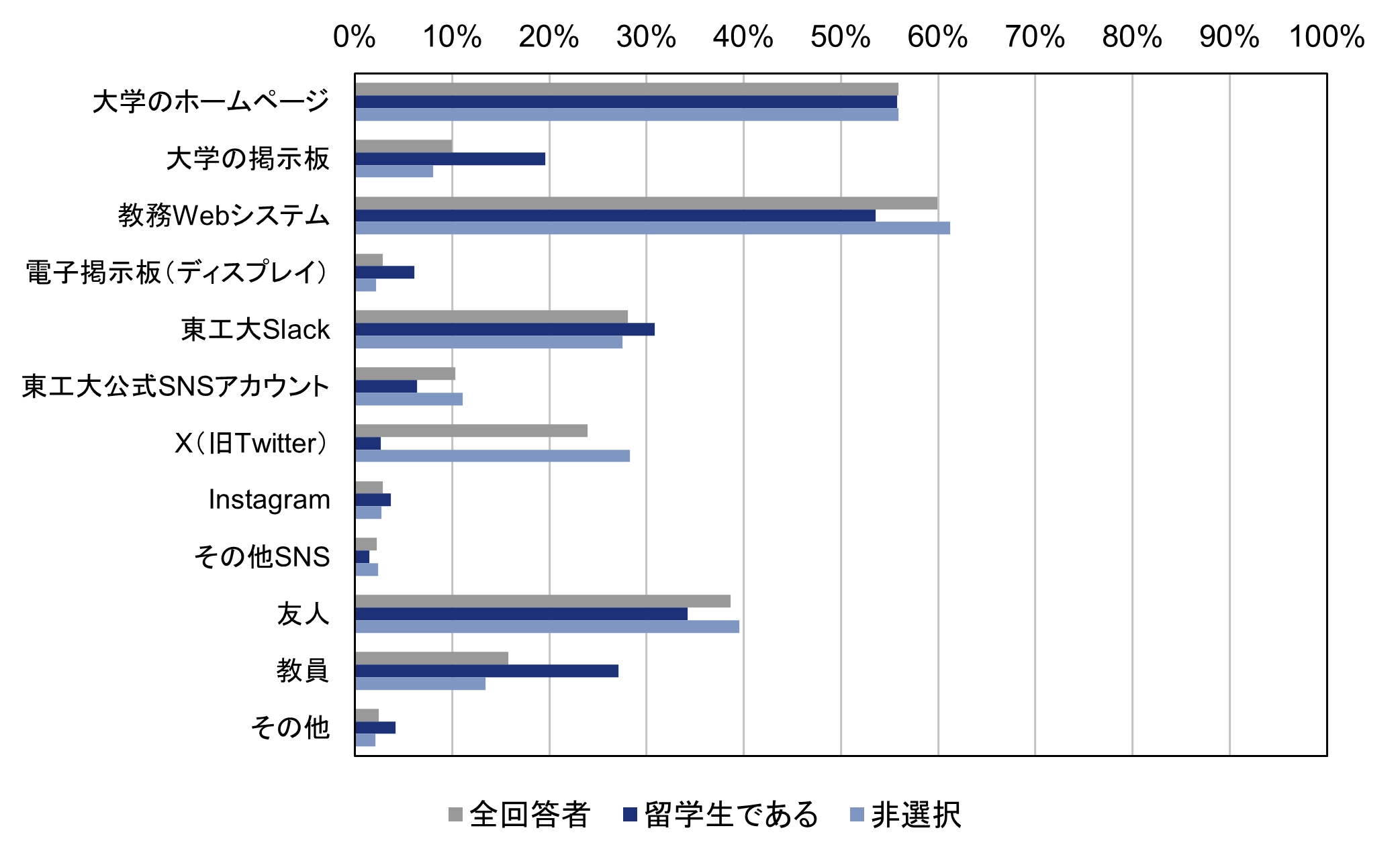

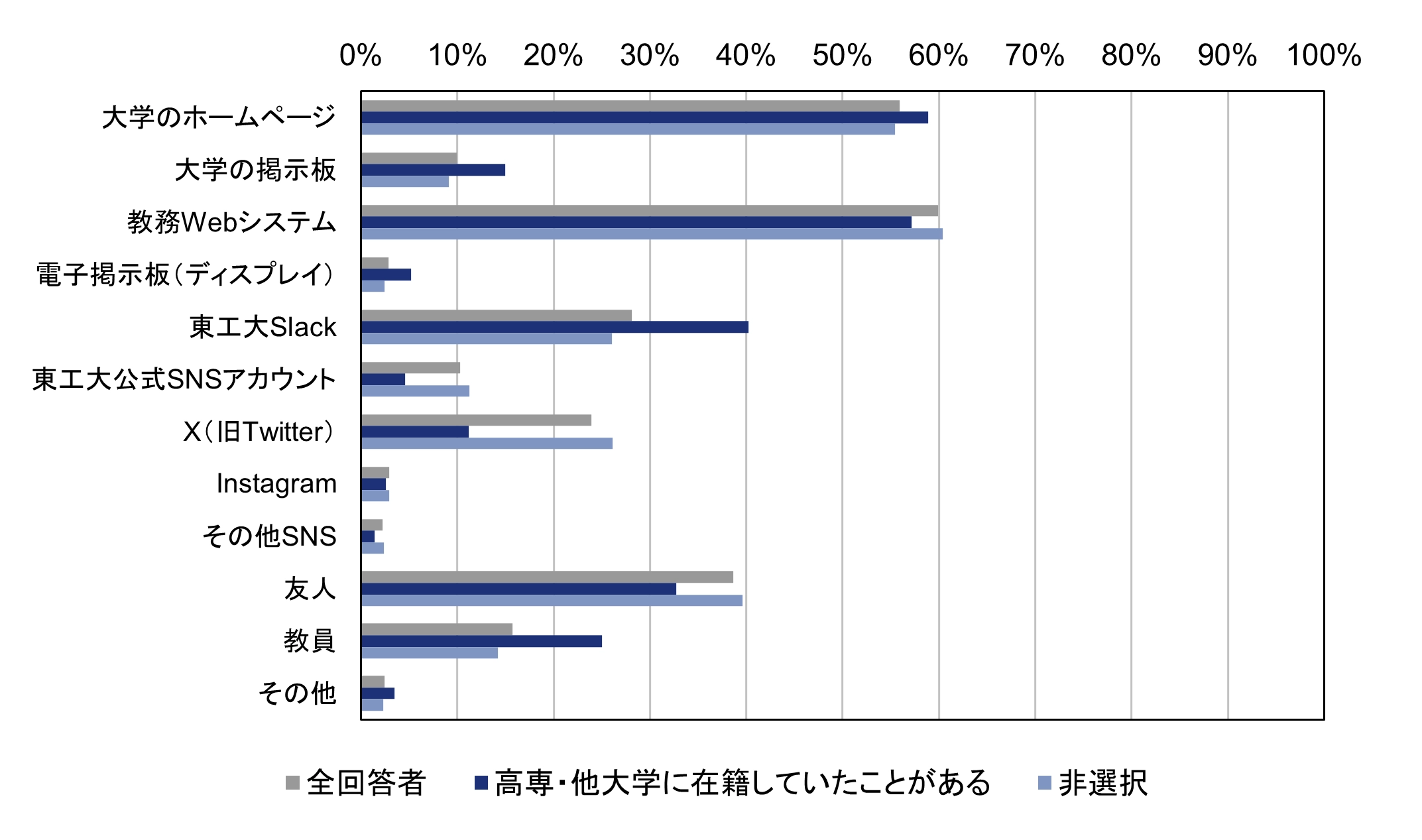

学修や大学生活に必要な情報を得るために利用する媒体を調査する目的で、設問No.7-1「授業や学内行事など大学の発信する情報を得るために主に利用するものを選択してください。」の回答選択率を分析しました。全体として、どの属性の学生でも本学のホームページや教務Webシステムを選択した学生の割合が50%以上と高く、在学生向けのお知らせや学修システムが主要な情報源となっていることがうかがえます(図4-5.1、4-5.2)。

留学生について分析するために、設問No.7-1「授業や学内行事など大学の発信する情報を得るために主に利用するものを選択してください。」の回答選択率を、設問No. 1-4における「留学生である」の選択有無ごとに分析しました(図4-5.1)。留学生は、留学生ではない学生に比べ、教員や大学の掲示板から情報を得る割合が高く、Xから情報を得る割合が低いことがわかりました。

編入生について分析するため、設問No.7-1「授業や学内行事など大学の発信する情報を得るために主に利用するものを選択してください。」の選択率を、設問No. 1-4における「高専・他大学に在籍したことがある」の選択有無ごとに調べました(図4-5.2)。高専・他大学の在籍経験のある学生は、在籍経験のない学生に比べ、教員や東工大Slack(現Science TokyoSlack)から情報を得る学生が多く、教員は25%、東工大Slackは40.2%です。一方で、東工大公式SNSアカウントでは4.6%、X(旧Twitter)では11.2%とこれらの情報源から情報を得る割合が低いことが分かりました。また、入学直後の時期は、同期の学生や研究室内での人間関係がまだ十分に構築されていないため、情報源として多く挙げられる「友人」が高専・他大学の在籍経験のある学生全体の32.8%、「教員」が25.0%を占めているにもかかわらず、そうした相手を十分に活用できていない可能性も考えられます。

学生への情報発信ツールとして、大学統合以前の2023年1月からSlackの運用が開始されています。2025年3月現在でも一部の情報はメールで発信されていますが、学内の重要連絡やニュースを含む情報発信手段およびコミュニケーションツールとしてScience TokyoSlackが積極的に利用されています。Slack上では学内の各部署による発信が主であり、学生からの発信や質問は少ない現状にあります。Slackに相談窓口を設置することで、学生からのコミュニケーションが活発化し、Slackのさらなる有効活用につながると期待できます。

「2024年春 ようこそ東工大へ[3]」では、履修プランの組み立てや学修を進める上でのサポートとして、学修コンシェルジュが紹介されています。学修コンシェルジュは、学修活動全般に関する相談に対応するだけでなく、新入生や編入生が本学での学修にいち早く適応し、主体性を持って学修活動に取り組めるよう支援するガイダンスの開催を始めとして、多角的・多面的な支援を提供しています。

学修コンシェルジュによるサポートの現状を調査するため、学生支援センターとのキャンパスミーティングを実施し、以下の回答をいただきました。

Q1.学修コンシェルジュによる新入生ガイダンスは、新入生の何割程度が参加されますか。特に秋入学、編入生、留学生、社会人学生では何割程度の学生が参加されていますか。

A1.編入生の編入生ガイダンスへの参加率はほぼ100%です。2024年秋に開催した大学院ガイダンスは、2日間開催し、日本語と英語でそれぞれ2回ずつ実施しました。日本語で実施されたガイダンスの参加者数は合計92人、英語で実施されたガイダンスの参加者数は合計145人です。このガイダンスでは、留学生かどうかを参加学生に確認していないため、明確な留学生数は不明です。

Q2.学修コンシェルジュによる相談は、現在、メールや対面、Zoomで実施されています。相談をSlackから受け付けることは可能でしょうか。

A2.対面での相談は予約なしで実施することが可能です。メールやZoomで相談することも可能です。Slackでの相談受付は検討中です。相談内容には個人的な内容を含むものが多く、匿名性を維持した連絡方法を検討中です。

Q3.学修コンシェルジュがSlack上で配信されている#st-配信-学修コンシェルジュチャンネルの登録者数はどのようになっていますか。

A3.#st-配信-学修コンシェルジュは旧「東京工業大学学修コンシェルジュ」公式LINEアカウントのチャンネルです。LINEアカウントで配信している際は登録者数が累計3,500人でした。Slackでは学生・教職員を合わせて300人ほどと登録者が減少しています。

現状の学修コンシェルジュの相談窓口の課題として、質問窓口がメールやZoom、対面など、相談者によっては心理的なハードルが高く、気軽に相談しづらい点が挙げられます。また、寄せられた相談内容や対応によって得られた知見が、学修コンシェルジュの間で共有されるにとどまり、他の学生に十分に展開されていない点も課題です。特に、同様の疑問を持つ可能性のある他の相談者や、新入生、編入生、留学生などにとって、こうした情報が共有されていないことは、学びの機会の損失にもつながりかねません。質問窓口をSlackのワークフローを活用し、ワークフローのフォームから送信できるようにすることで、気軽に質問ができるようになると期待できます。また、新入生、編入生、留学生によくある質問をSlack上で他の学生に共有することで、同じ内容の問い合わせ対応の回数を減らす効果も期待できます。

以上を踏まえて、新入生、編入生、留学生向け相談窓口の設置について次のように提言します。

- Slack のワークフローを用いた期間限定の相談窓口の設置および相談内容の公開

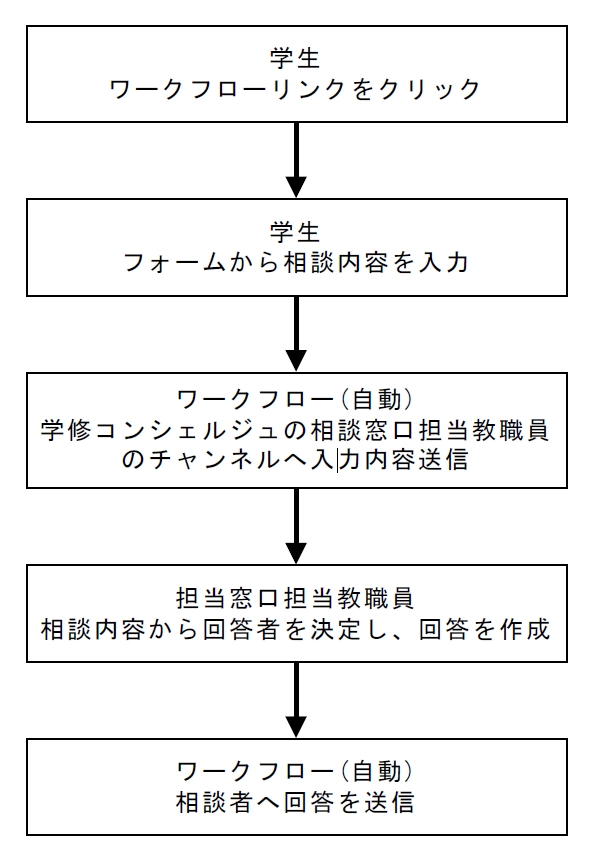

まずは、新入生、編入生、留学生がより多くのサポートを要すると予想される1Qや3Qに期間を限定し、Slackワークフローによる学修コンシェルジュの学修相談窓口を設置することを提言します。ワークフローの概要は図4-5.3です。ワークフローのフォームによる相談形式にすることで、担当教職員にのみ相談を伝えることができ、匿名性を担保できます。

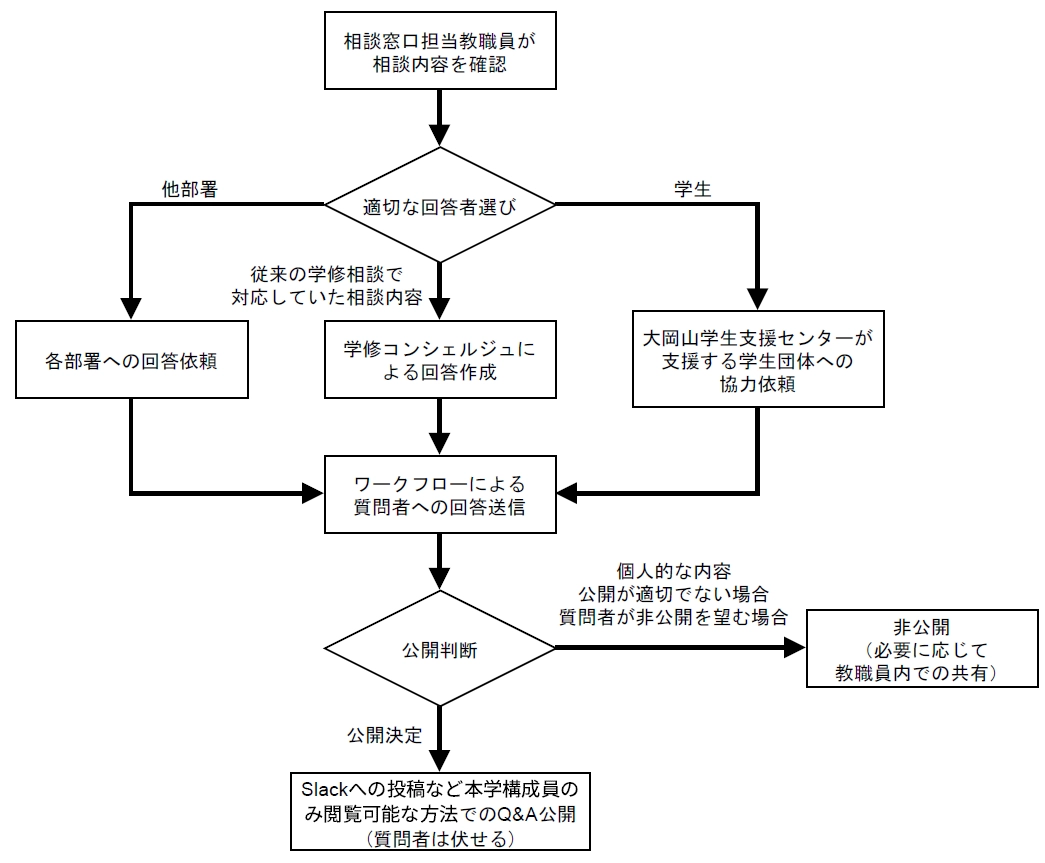

相談への回答、およびQ&A公開に関するワークフローの詳細は図4-5.4の通りです。学修コンシェルジュの相談窓口担当教職員は、寄せられた相談内容に応じて回答者を決定します。学修コンシェルジュが従来の学修相談で受けていた相談には、学修コンシェルジュの教職員が回答を作成します。その他の相談先からの回答が望ましい場合には、大岡山学生支援センターが支援する学生団体等や、他部署の教職員に回答作成を依頼します。

相談内容と回答は、相談者個人が特定されかねない内容や個人的な内容を含む事例、相談者が非公開を望む事例については、相談窓口担当教職員の判断で非公開とします。多くの学生が疑問に感じると予想される内容は事例としてSlackへの投稿など本学構成員のみが閲覧できる方法で公開します。

脚注

- 旧・東京工業大学「2020年春ようこそ東京工業大学へ」:https://www.titech.ac.jp/public-relations/about/stories/welcome2020(最終閲覧日:2025年3月16日) ↩︎

- 旧・東京工業大学「ピアサポート」:https://www.titech.ac.jp/student-support/students/counseling/peer(最終閲覧日: 2025年3月16日) ↩︎

- 旧・東京工業大学「2024年春ようこそ東工大へ」:https://www.titech.ac.jp/public-relations/about/stories/welcome2024(最終閲覧日:2025年2月25日) ↩︎