公欠制度の適用条件拡大に関して以下の意見が寄せられました。

- 病気・心身の不調

- 高熱・体調不良(同様意見19件)

- 学校感染症以外の病気・持病・怪我(同様意見12件)

- 精神的な不調(同様意見10件)

- 入院を伴う心身の不調(同様意見5件)

- 家庭の事情

- 家族の病気や入院に伴う看病・手続き(同様意見4件)

- 重要な行事への参加

- 学会参加(同様意見15件)

- 部活動・サークルにおける上位大会への参加(同様意見12件)

- 就職活動(同様意見5件)

- 民間奨学団体の面接・イベント(同様意見3件)

- 成人式(同様意見2件)

公欠制度の適用条件以外の体制に関して以下の意見が寄せられました。

- 利便性向上への要望

- 情報提供の方法の改善(同様意見6件)

- オンラインフォームの作成(同様意見5件)

- 授業間の対応の違い

- 公欠に対する評価が教員によって異なる(同様意見3件)

- 集中講義や実験などでは公欠の対応を行ってもらえない(同様意見3件)

本学の公欠制度は、一定の事由によりやむを得ず授業を欠席した場合に、授業担当教員の判断により欠席扱いとしない制度です。この制度は、学勢調査2016提言3-9[1]および学勢調査2018提言2-1[2]を契機に2018年に導入されました。導入の背景としては、学校保健安全法施行規則第19条に基づく学校感染症罹患時の取扱いが整備されていなかったことがあります。

公欠の申請手続きは以下のように進められます。

公欠制度に対する学生の意見を分析すると、現状の課題点として4つあることが分かりました。

(1)公欠にならない場合、無理をしてでも出席せざるを得ない

公欠届は後日提出する必要がありますが、現状の制度においては、休んだ結果、学校感染症でなかった場合は欠席扱いとなります。このため、出席点や授業内小テストを重視する授業では、体調が悪くても無理をして出席する学生が散見されます。これは、本来の感染症拡大防止という観点からして不適切であるといえます。また、本学医歯学系の公欠制度に対応する「出席停止」の制度には、「体温37.5℃以上+咽頭痛・咳のどちらか」で「出席停止」とする仕組みがありますが、現状の本学理工学系の制度にはそのような仕組みがないことは、学内において不平等な事態が生じているといえます[4]。

この状況を改善するための方法として、学校感染症の疑いがある場合の公欠届を2段階にすることがあります。まず、授業前の初期段階で体調不良を報告します。その後、学生は病院へ行き、診断結果を提出します。診断結果が学校感染症であった場合は、従来通り公欠となります。そして、診断結果が学校感染症でなかった場合でも、この手順を踏んでいれば、公欠を認定します。この制度は、学生・教員・教務課が情報を共有し、建設的に感染症拡大の予防に努める上で重要であると考えます。

(2)教員による対応のばらつき

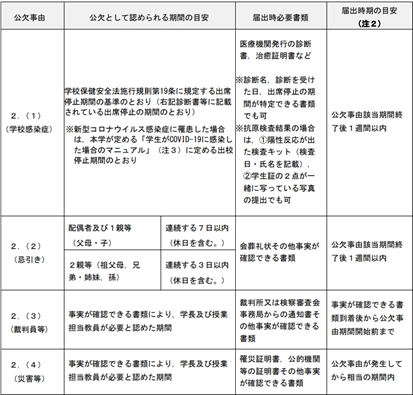

公欠の認定基準は、表4-3.1に示されているものではありますが、最終的な判断は授業担当教員に委ねられています。このため、集中講義や一部の教職科目では公欠が認められないケースがあります。また、試験において追試が実施されない場合や、授業ごとに公欠の扱いや成績評価の対応が異なるため、学生にとって公平性に欠ける状況が発生しています。

この状況を改善するための方法として、公欠に対する取扱い基準を統一し、同じ科目や、系内での教員間の対応差をなくすことがあります。具体的には、公欠した学生の評価をその回の他の学生の評価の平均値などとして成績を処理するなどです。特に系所属点に大きな影響を受ける、学士1年の科目については、数学、物理学、化学などの科目ごとに統一した公欠取扱いを徹底することが望ましいです。

(3)公欠適用範囲の狭さ

現在の公欠適用範囲は、

- 法律で感染拡大防止が必要とされる感染症

- 本人に起因せず、欠席回避が極めて困難な場合(2親等以内の忌引き、裁判員等、被災等)

に限定されています。しかし、本人に起因せず、欠席回避が極めて困難な場合として、以下のようなケースも公欠が適用されるべきとの意見があります。

- 病気・心身の不調(高熱、持病・怪我、入院、精神的不調)

- 家庭の事情(家族の看病・入院対応)

- 大学の教育・研究活動に関わる行事への参加(学会、サークル上位大会)

- 社会的に不可避な活動(就活、奨学金面接、成人式)

持病や怪我のとき、平日の限られた時間の中で受診に行く必要がある場合があります。このとき、受診予約が授業と重なることを避けられないならば、公欠対象に含めることが必要です。入院を伴う病気やけがのとき、欠席回避が不可能であるため、公欠対象とする必要があります。精神的不調についても、適切な診断を受けた場合、公欠対象とすることが望ましいです。

家庭の事情について、多様な家庭の形を考慮すると、家族の介護や入院手続きが必要な場合、公欠対象とすることが望ましいです。

学会参加は、大学の研究機関としての側面を考慮すると、公欠適用を行うべき事由に相当すると考えます。サークル・部活動の活性化は、「自ら学び考えて物事に取り組むことができる人材を養成することを目的としている本学の重要な使命」であり、その最たる例ともいえる上位大会への参加は、教育上重要であり、公欠を認めるべきです[5]。

就職活動は、将来のキャリア形成に関わる、学生にとって重要なイベントであるため、公欠の適用が妥当であると考えます。同様に、民間奨学団体の面接やイベントも、学生の生活に関わる重要なイベントであるため、公欠相当であると考えます。成人式は、社会的に意義がある行事である一方で、出身が東京近郊ではない学生にとって、参加のための欠席が避けられないため、公欠対象とするべきです。

(4)公欠申請手続きの煩雑さ

公欠届の申請には、HPからPDFを印刷し、手書きで記入・提出する必要があります。ここには、手続きのオンライン化等で簡便にする余地が残されていますが、現状は学生にとって手間が大きいものとなっています。また、学生は、現在教員に欠席連絡を行い、別途教務課にも連絡する必要がある点で二度手間な状態となっています。

オンラインフォームの導入によって、学生はウェブ上で申請を行うようにし、教員や教務課も同期的に公欠の情報を管理することが可能になります。これにより、学生、教員、職員の3者の手続きをスムーズに行うことが可能になります。

これらの現状を踏まえ、教務課とのキャンパスミーティングを実施し、以下のような回答をいただきました。

Q1.現在の公欠制度を設定した目的について教えてください。

A1.授業を欠席した学生が、本学が認める一定の事由によりやむをえず授業を欠席した場合、授業担当教員の判断によりこれを欠席扱いとはしない取扱いとすることで、必要に応じて、授業担当教員の判断で、公欠期間中の授業において使用した教材及び補足資料等の提供、追試験の実施等、一定の配慮を行うことを目的としています。

Q2.公欠制度の運用方針について教えてください。

A2.公欠制度の運用にあたっては「東京科学大学における公欠の制度に関する要項」に基づき運用を行っています。

Q3.学生からは次のような場合に関して公欠制度を適用してほしいとの意見が上がっています。これらは、現状の公欠制度の目的や運用方針に照らして公欠と認めてよいものがあるでしょうか。また、その理由を教えてください。体調不良(学校感染症ではない病気・怪我)、家庭の用事(学生の子供の用事など)、学会参加、サークル活動の大会参加、社会的慣習行事(成人式・就職活動等)。

A3.現在、要項により定める公欠事由は、法律に基づき感染拡大を防止する必要のある感染症や本人に起因せずかつ欠席を回避することが極めて難しいと考えられる事由としております。そのため、今回の質問においてあげられた事由については、公欠として適用される事由はないものと考えております。

なお、公欠事由に当たらない欠席については、授業担当教員の判断により欠席扱いとはしない等の特別の配慮ができることとしています(東京科学大学における公欠の制度に関する要項第8条第2項)。

Q4.現在の公欠制度の手続き手順について教えてください。

A4.「在学生に関係する書類一覧」の、公欠届の備考に「公欠制度について」がリンクされていますので、参照してください。URL:https://www.titech.ac.jp/student/pdf/certificates-submitting-forms-current-koketsu-seido.pdf

Q5.公欠の認否の最終的な判断は誰によってどのように行われるのか教えてください。

A5.授業担当教員が判断します。

Q6.欠制度の手続きをオンラインで行うことは検討されていますか。

A6.現時点では検討していません。

Q7.手続きオンライン化にあたっての課題等があれば、教えてください。

A7.オンラインでは「公欠届」の記載間違いや必要書類不備などへの対応を即時性をもって行うことが難しいと判断しているためです。

以上を踏まえて、公欠制度について次のように提言します。

- 感染症拡大防止のために公欠制度を改善すること

- 次の場合に対して、公欠制度の適用範囲を拡大すること

- 公欠申請手続きをオンライン化すること

(1)病気・心身の不調(高熱、持病・怪我、入院、精神的不調)

(2)家庭の事情(家族の看病・入院対応)

(3)大学の教育・研究活動に関わる行事への参加(学会、サークル上位大会)

(4)社会的に不可避な活動(就活、奨学金面接、成人式)

脚注

- 学勢調査2016提言書:http://www.siengp.titech.ac.jp/gakuseichousa/2016/2016_gakusei_teigensyo.pdf(最終閲覧日: 2025年3月15日) ↩︎

- 学勢調査2018提言書:http://www.siengp.titech.ac.jp/gakuseichousa/2018/2018_gakusei_teigensyo.pdf(最終閲覧日: 2025年3月15日) ↩︎

- 東京科学大学 「公欠制度について」:https://www.titech.ac.jp/student/pdf/certificates-submitting-forms-current-koketsu-seido.pdf(最終閲覧日:2025年2月26日) ↩︎

- 東京科学大学「風邪症状またはコロナ陽性の学生(Students with cold symptoms or positive for coronavirus)」:https://www.tmd.ac.jp/hsc/absence/covid/(最終閲覧日: 2025年3月9日) ↩︎

- 旧・東京工業大学「課外活動ハンドブック2024」:https://www.titech.ac.jp/student-support/pdf/64ca082552c5ce7ee4a53ce3547a8efd.pdf(最終閲覧日: 2025年3月9日) ↩︎