設問No.7-5「教員・職員の対応に関して意見があれば教えてください。」に、以下の意見が寄せられました。

- 教員の学生に対する対応が不適切だと思う(同様意見9件)

設問No. 7-5に寄せられた具体的な意見

- 指導教員以外にも、研究室内の状況を理解し、ハラスメントについて気軽に相談できる教員が必要

また、設問No.7-8「ハラスメント相談窓口について要望があれば教えてください。」に、以下の意見が寄せられました。

- 学生の相談を受け身で待つのではなく、定期的に学生が困っていないか確認する制度があれば利用しやすいかもしれない

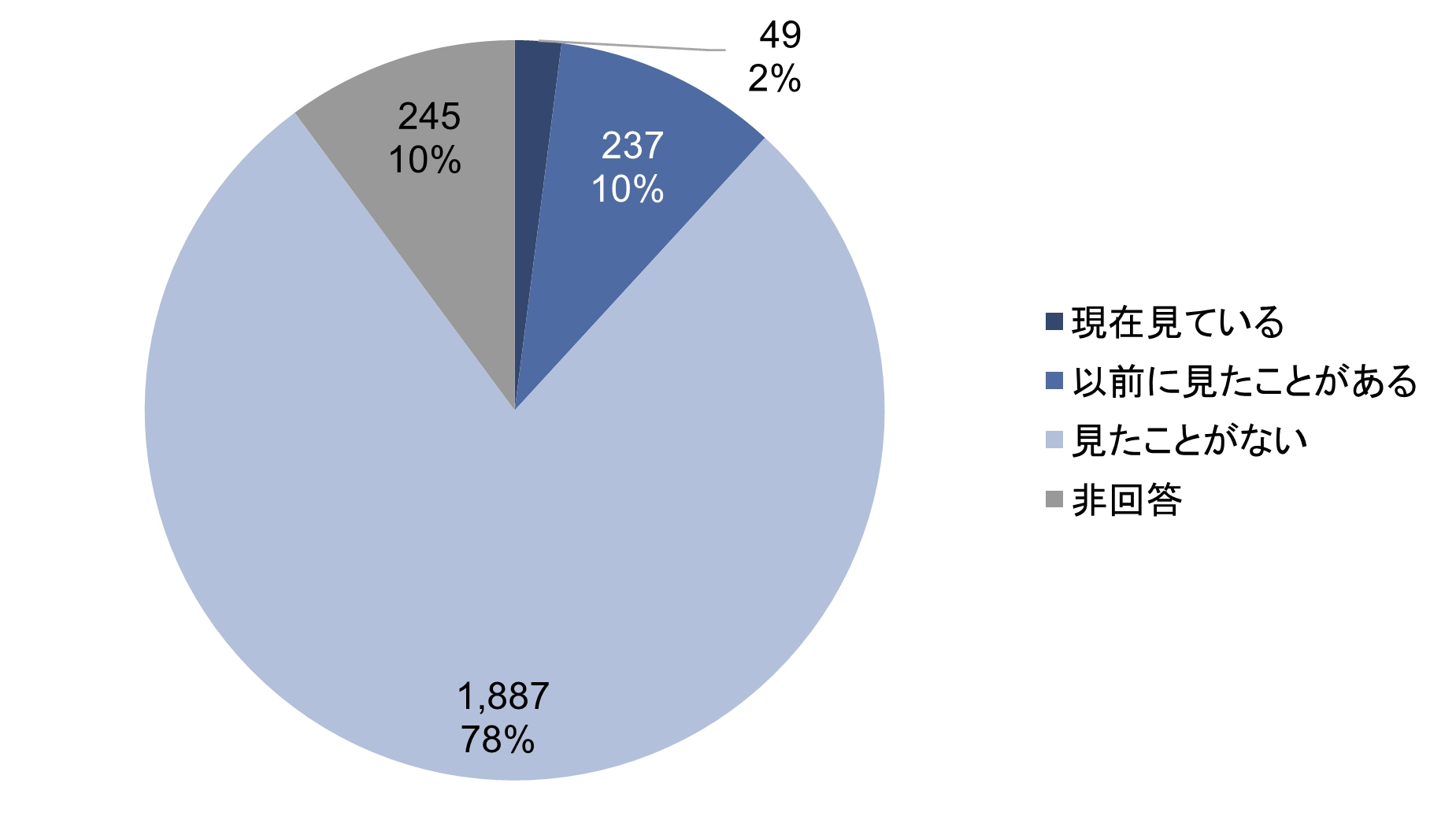

本学(理工学系)では、「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言[1]」として、「誰もが隔てなく、学び、働く場を創造し、知的活力に溢れた環境のもと、本学の目的及び使命である文化の進展及び人類の福祉への貢献を目指し、ダイバーシティ&インクルージョンを強力に推進することを宣言します」と掲げています。この宣言は、全学での人権意識向上も目指していると思われます。しかし、残念ながら、学勢調査2024において、「教員の学生に対する対応が不適切だと思う」という意見が複数あったことは、教員から学生への対応を是正いただきたいという要望であると思われます。学勢調査2024の設問No.7-6「ハラスメント(アルコール・セクシャル・アカデミック・パワーハラスメント・その他のハラスメント)を見聞きしたことがありますか。」では、ハラスメントを見たことがないと回答した学生は多いものの、次ページの図4-1.1にも示される通り、約12%の学生がハラスメントを「現在見ている」または「以前に見たことがある」と回答しています。このことから、大学としてハラスメント防止に向けた取り組みを進めてきてはいるものの、依然としてハラスメントの発生件数を0件にすることは難しいという現状がうかがえます。

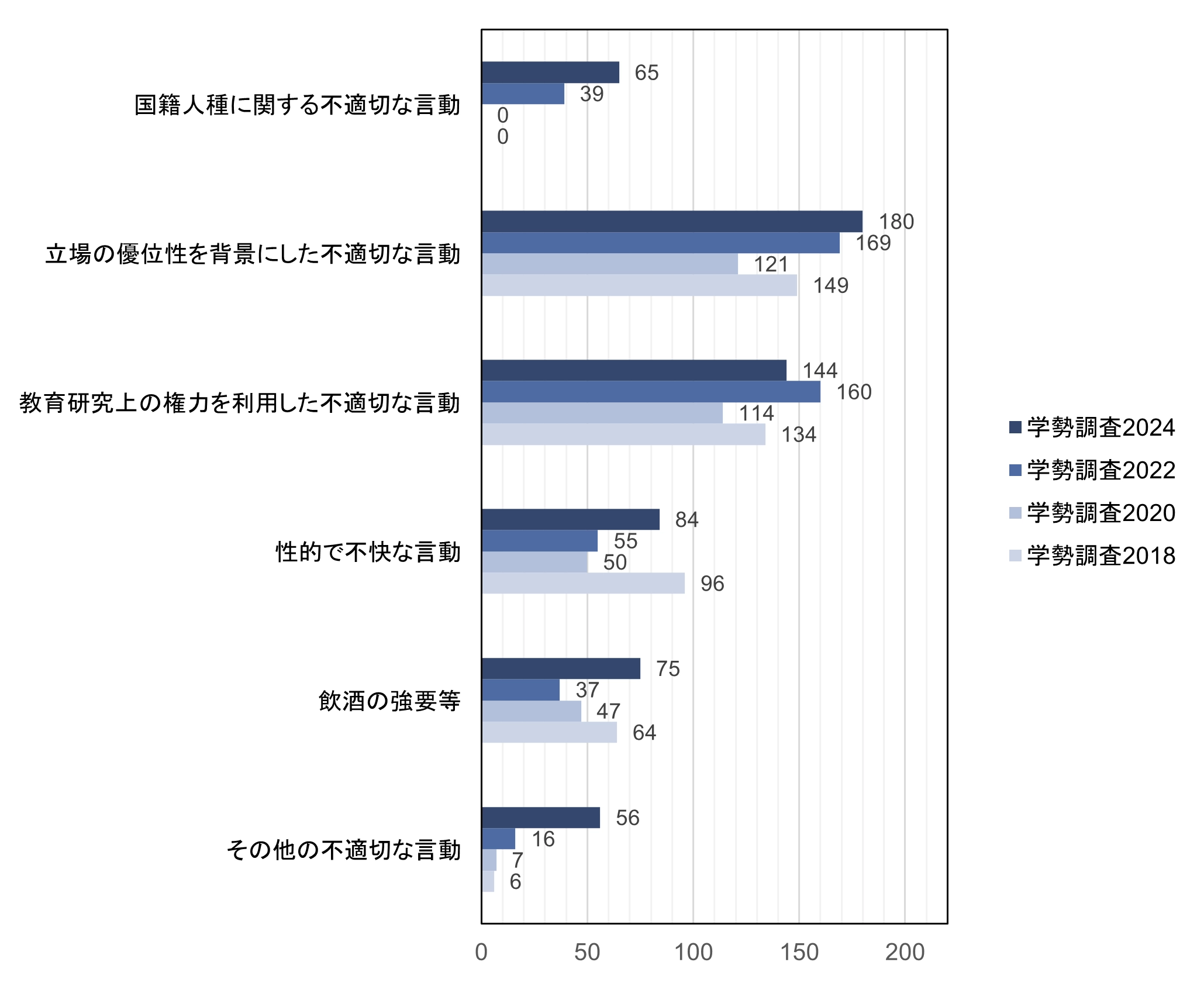

学勢調査2024における設問No.7-7「どのようなハラスメントを見聞きしたことがありますか。」についての回答を集計した結果、「立場の優位性を背景にした不適切な言動」が180件、「教育研究上の権力を利用した不適切な言動」が144件、「性的で不快な言動」が84件、「飲酒の強要等」が75件、「国籍人種に関する不適切な言動」が65件でした。

「立場の優位性を背景にした不適切な言動」については、学勢調査2022[2]の169件より増加し、コロナ禍以前に行われた学勢調査2018[3]での149件を上回る結果となっています。「飲酒の強要等」についても、学勢調査2022での37件より増加し、学勢調査2018での64件を上回る結果となっています。この2種類のハラスメントについては、コロナ禍よりも発生件数が増加し、ハラスメントの状況が学勢調査を実施するごとに悪化していることが、ハラスメント目撃件数のデータから読み取れます。

「教育研究上の権力を利用した不適切な言動」や「飲酒の強要等」のハラスメントについても、学勢調査2018での目撃件数より増加しました。「性的で不快な言動」での目撃件数についても、コロナ禍以前に行われた学勢調査2018での目撃件数と同程度の水準に増加しました。コロナ禍で行われた学勢調査2020[4]ではリモート故、ハラスメントの目撃件数は全般的に減少している傾向がありました。しかし、コロナ禍が明けて対人接触が増加し、教育機関における立場の違う人々同士の間で、ハラスメントが生じてしまっていることがうかがえます。

(学勢調査2018・学勢調査2020では「国籍人種に関する不適切な言動」の選択肢がありませんでした)

これらの結果から、アカデミックハラスメントやパワーハラスメントは依然として発生件数が多いことが読み取れます。また、セクシュアルハラスメントについても、見聞きした件数が増加していることから、全般的なハラスメント防止に向けた対策が急務だと考えられます。

本学(理工学系)では、ハラスメント対策資料[5]を作成し学内限定で公開されています。また、学内(理工学系)でのハラスメント相談窓口の情報等をまとめた学生向けのリーフレット[6]も公開されています。どちらの資料にも、セクシュアルハラスメントやアカデミックハラスメント、パワーハラスメントの具体例が掲載されており、ハラスメントの具体例や、ハラスメントに直面した際の相談先などを、教職員や学生が一度に学ぶことができるようになっています。このようにハラスメント抑止に繋がる情報を開示してもなお、ハラスメントを見聞きした件数が増えてしまっているのが現状です。全学的なハラスメント防止研修を実施している他大学の例として、例えば、東京大学では「全学ハラスメント防止研修2024[7]」が挙げられます。また、東京大学の工学系研究科・工学部でのハラスメント研修の一つである、「【E-learning】次世代育成支援:PIのための問題集」については、受講後に研修の内容に関するテストを受験することが可能です。研修の受講後にテストを受験することにより、研修で学んだ内容やテストで間違えた箇所の復習につながり、研修の受講者自身がハラスメントを行わないことや、周囲の人々にハラスメントをさせないという効果が期待されます。

以上を踏まえ、本学のハラスメント対策の現状を調査するため、人材育成課とのキャンパスミーティングを実施し、以下の回答をいただきました。

Q1.学内(理工学系)での教職員間でのハラスメント研修は既にありますか。

A1.本学では、ハラスメント防止に関するファカルティ・ディベロップメント(FD活動)の一環として、年2回程度のオンラインでの研修を実施しています。また、ハラスメントに関する個別での対応が必要な場合には、副学長(コンプライアンス担当)が関与し、時間を確保して対応しています。また、全ての教職員が一堂に会することが難しいこともあり、研修は動画を活用し、いつでも視聴できる形式を採用しています。

Q2.教職員間でのハラスメント防止研修や、SNSコンプライアンス研修を行うにあたり、何かボトルネックになっているものはありますか。

A2.ハラスメントは多様な人間関係が背景となっていますが、当事者の職種や職階などの属性にも応じた特徴があることから、それぞれの属性に応じた啓発が必要であると考えています。しかしながら、現在、物理的制約からそれぞれの属性に応じた研修が十分に行えていると言える状況ではないため、今後とも多様な機会をとらえた啓発事業を進めていこうと考えています。

Q3.教職員内でのハラスメント関連の施策について、学内(理工学系)での部署間での連携はどういった形で行われているのでしょうか。

A3.現状としては残念ながらあまり行われておりません。教職員の方々からは、学院や部署毎でもハラスメント関連の研修を行なってほしいという要望が出ています。

Q4.学生に伝えたいことはありますか。

A4.ハラスメント加害者は自らがハラスメントを行ったことを認識はしておりません。そのため、今までの研修の内容をハラスメントの加害者がしっかりと認知できているかどうかは不透明です。ハラスメントの拡大を防ぐには、周囲の人が止めることが重要だと考えます。誰かに任せるのではなく、身近な人が手を差し伸べる姿勢が求められると考えます。

以上を踏まえて、学内(理工学系)でのハラスメント研修施策について次のように提言します。

1.学内(理工学系)でのハラスメント研修について、特に理工学系の教職員および学生の受講を必須にする。オンデマンド形式の映像配信型講義を複数本用意し、講義視聴後にランダムで確認テストが複数問出題される形式を取る。確認テストで満点を取れればハラスメント研修の受講を修了したと認定されるような仕組みを構築する。

2.「ハラスメントが行われている場面に遭遇した際、被害の拡大を防ぐにはどうすればよいか」ということにもハラスメント研修の中でフォーカスする。

3.数年に1度、匿名アンケートなどによる現状把握を行い、ハラスメント研修内容の更新を行う。

全学でのハラスメント研修については、「どのような行動がハラスメントにあたるか」と、「ハラスメントを抑止するためにはどのように行動すれば良いか」という2点が重要だと考えます。ハラスメント研修自体を受講してもらう機会を設け、確認テストの受講を必須にすることで、構成員に、今一度ハラスメントを行わないという自覚を持ってもらうことが可能になると考えます。また、ハラスメントを抑止するための行動については、本学(理工学系)の構成員全員がハラスメント抑止のための行動を理解することで、周囲でハラスメントが起こった際に、毅然とした対応を取ることが可能になり、ハラスメントの更なる発生や被害の拡大防止につながるということが考えられます。

現状に合わせたハラスメント対策を取るため、匿名アンケートを定期的に実施することにより、全学的に状況を精査し、ハラスメント対策の見直しを図ることも併せて提言いたします。

脚注

- 旧・東京工業大学「東工大ダイバーシティ&インクルージョン」:https://www.titech.ac.jp/diversity-inclusion(最終閲覧日:2025年2月20日) ↩︎

- 学勢調査2022:http://www.siengp.titech.ac.jp/gakuseichousa/2022/2022_gakusei_teigensho.pdf(最終閲覧日:2025年2月28日) ↩︎

- 学勢調査2018:http://www.siengp.titech.ac.jp/gakuseichousa/2018/2018_gakusei_teigensyo.pdf(最終閲覧日:2025年3月10日) ↩︎

- 学勢調査2020:http://www.siengp.titech.ac.jp/gakuseichousa/2020/2020_gakusei_teigensyo.pdf(最終閲覧日:2025年3月13日) ↩︎

- 旧・東京工業大学「ハラスメント対策」:https://www.titech.ac.jp/0/about/policies/efforts/harassment(最終閲覧日:2025年2月28日) ↩︎

- 旧・東京工業大学「リーフレット(学生用)」:https://www.titech.ac.jp/0/pdf/leaflet-students-2019.pdf(最終閲覧日:2025年2月28日) ↩︎

- 東京大学ハラスメント相談所「防止・研修」:https://har.u-tokyo.ac.jp/prevention/(最終閲覧日:2025年2月28日) ↩︎