設問No.6-4「附属図書館に対する要望があれば教えてください。」と設問No.6-9「学内の施設に関しての意見があれば教えてください。」に以下の意見が寄せられました。

- 大岡山図書館の学習棟の夏季閉鎖や空調管理に対する意見(同様意見92件)

大岡山図書館は 2022 年から 2024 年にかけての 3 年間、7 月中旬から 8 月末ごろまでの約 1 か月半の間、学習棟 を閉鎖しています[1] [2] [3] 。 2024 年の学習棟閉鎖の理由としては、「夏季期間、学習棟の室温が空調設備やスクリーンだけ では適温に調整できず、室内にて熱中症となる恐れがあるためです。昨年度より各種の遮熱対策について検討しました が、解決に至りませんでした。」と、本学図書館ホームページにて説明されています(図 3-8.1)。

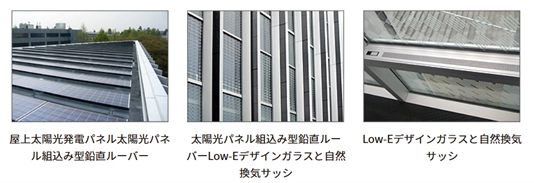

大岡山図書館は、本学の安田幸一名誉教授および株式会社佐藤総合計画の鳴海雅人氏らが設計し、地上2・3階の学習棟 (愛称:チーズケーキ)は、方立一体型ルーバーとセラミックプリントを施したLow-Eガラス [4]により、 日射の負荷軽減を図っている建物 [5] であり、学習棟に対する外部環境の影響を考慮して設計されています。

また、過去の学勢調査(学勢調査2018、学勢調査2014、学勢調査2012)で大岡山図書館の空調についてはたびたび取り上げており、キャンパスミーティングおよび提言をおこなっております。学勢調査2014において、大岡山図書館の冷暖房の調整に関する意見が71件寄せられ、提言5-16「冷暖房の調整」で情報図書館課の方々とキャンパスミーティングをおこないました。その際、大岡山図書館の空調は、「各階ごとの温度管理は可能ですが、特に2、3階の室温は外気温に左右されやすいため、自動での管理は難しいです。温度計をこまめにチェックしたり現地に行ったりするなどして調節はしています。」といった回答を受けました[7]。2018年の夏季には学習棟に扇風機が導入され、また、学勢調査2018の提言を受けて、2019年の夏季は学習棟の空調開始時間を開館時間よりも1時間早めるといった対応もなされています[8]。

これらの現状を踏まえて、図書館情報管理課とのキャンパスミーティングを実施し、以下のような回答をいただきました。

A0.(全体的な説明)ここ数年の夏場の異常な暑さであることは十分承知しております。学習棟がガラス張りであるため、夏場に高温になることは避けられないものの、大岡山図書館が新しくなってから数年前までは、学修環境として提供できる状態にありました。しかし、ここ数年は具合が悪くなってしまう学生が出てきてしまい、室内の温度が下がり切らないなど、学修環境として適さない状況であるため、やむを得ず閉鎖しています。

Q1.大岡山図書館の学習棟の、夏場における閉鎖の判断基準を教えてください。

A1.熱中症警戒アラートが東京都で発令される可能性の高い日を、学習棟の閉鎖日として設定しています。2Qの期末試験期間と被ってしまいますが気温の高い7月や夏季休業中の8月を中心に閉鎖をしています。事前に閉鎖する日程を定めた上で、ホームページなどで周知をしていますが、臨時で閉鎖する場合もあり、ホームページやSlack・XなどのSNSで周知しています。

Q2.Low-Eガラスによる遮熱対策や空調設備を駆使しても、最近の酷暑に現在の学習棟は耐えられなかったという理解でよろしいですか。

A2.2023年に大学の施設課および設計者の安田幸一先生に協力をいただき、温度測定や空調の確認、スクリーンを遮熱性能の高いものに変更するなどの調査を行いました。調査の結果、どれか1つを行えば十分であるというわけではなく、複数の対策を講じる必要があると分かりました。費用の面から、それらの対策を一度に取ることは難しいため、現在は温度測定を進めており、学習棟の環境の把握に努めています。

Q3.学習棟6か所にデータロガーを設置して、計測をしているということですが、このデータロガーの計測結果について公開することは可能でしょうか。

A3.計測結果の一般公開は現在しておりません。また、リアルタイムで公開することはできません。計測結果を公開することを前提として取得していないため、一般公開については、現時点ではご回答できません。

Q4.閉鎖した時期の室温は1日の中でどう推移していましたか。また、日の出ていない夕方・夜であれば、室温が下がり利用可能な場合があると思いますが、計測結果からどのような状況になっていると判断できますでしょうか。

A4.夜間でも室温が高い日はあり、36度を超えている日もあります。明け方など下がっている時間帯もありますが、ほとんどの時間帯で暑く、冷房をつけたとしても30度を超えています。また、カウンターが17時以降、業務委託のスタッフに移行しており、学習棟の利用に関する広報や学習棟の入口を開放するなどの設定ができないため、対応できることが限られています。

Q5.夏季の学習棟の閉鎖に関する取り組みは、いつごろから実施されているのですか。

A5.年から実施しています。2018年には、利用者が熱中症の疑いで救急搬送されることが2-3回ありました。2019年は、学習棟2階入口の自動ドアを閉鎖することで、学習棟の暑さの軽減を試みましたが、効果が見られませんでした。2020年は、コロナ禍により学習棟を閉鎖しております。2021年の夏場は、例年に比べて過ごしやすく、閉鎖には至りませんでした。しかし、2022年から急激に暑くなり、学生が汗を垂らしながら学習棟を利用しているという状況になってしまったため、臨時に閉鎖しており、翌年の2023年から期間を決めて学習棟の閉鎖をしております。

このキャンパスミーティングの際に、図書館情報管理課の方から、夏場の学習棟に設置されたデータロガーでの計測結果を示していただきました。キャンパスミーティングでご回答いただいた通り、特に7月下旬や8月の学習棟の室温は非常に高く、学修環境として適さないことを確認しました。

以上を踏まえて、夏季の大岡山図書館の学習棟の閉鎖について次のように提言します。

- 夏場の学習棟の室温や湿度など詳細な情報を、サイトや SNS で公開する

- 夏季の学習棟利用に向けて対策立案を実施する

現状、利用者からすると、「室内温度が高温のため学習棟が閉鎖される」ということしか分からないため、利用者からの理解を得づらい可能性があります。キャンパスミーティングにおいて、学勢調査の学生スタッフおよび教職員WGに夏場の学習棟に設置されたデータロガーでの計測結果を示してくださったように、学習棟内がどれくらいの室温であるかなどを示し、学習棟の状況を公開することで、利用者の理解が得られると考えられます。

現在、大岡山図書館で検討していただいていることではありますが、夏季の学習棟の利用に向けた最適な改修(ガラス面の改修・空調設備の更新、自然換気の調整など)とは何であるかを改めて検討することで、夏季の学習棟の利用に向けて一歩近づきます。また、過去の対策事例を含めて、検討内容や対策結果を公開することで、提言1と同様に、利用者の理解を得られると考えられます。

脚注

- 東京科学大学図書館お知らせ「【大岡山】2階, 3階の利用停止について(8/2 - 8/31)」:https://www.libra.titech.ac.jp/info/news/20220802(最終閲覧日:2025年2月22日) ↩︎

- 東京科学大学図書館お知らせ「【大岡山】学習棟(2階・3階)の閉鎖について(予定:7/15-8/31の土日祝および8/10 - 8/31の平日)※本日は閉鎖しています。」:https://www.libra.titech.ac.jp/info/news/20230711(最終閲覧日:2025年2月22日) ↩︎

- 東京科学大学図書館お知らせ「【大岡山】学習棟(2階・3階)の閉鎖について[7月12日(金)~9月1日(日)]」:https://www.libra.titech.ac.jp/info/news/20240624(最終閲覧日:2025年2月22日) ↩︎

- ガラス表面に金属膜をコーティングした複層ガラスであり、断熱や遮熱に効果があるガラスのことを指します。 ↩︎

- 一般社団法人建設設備綜合協会「第13回環境・設備デザイン賞」第Ⅱ部門:建築・設備統合デザイン部門優秀賞:http://abee.or.jp/designaward/past/13/docs/12.pdf(最終閲覧日:2025年2月22日) ↩︎

- 錢高組ZENITAKA Topics工事レポート「東京工業大学附属図書館」:https://www.zenitaka.co.jp/topics/reports/tokodaireport.html(最終閲覧日:2025年2月22日) ↩︎

- 学勢調査2014:http://www.siengp.titech.ac.jp/gakuseichousa/2014/2014_gakusei_teigensyo.pdf(最終閲覧日:2025年2月22日) ↩︎

- 学勢調査2018大学の対応:http://www.siengp.titech.ac.jp/gakuseichousa/2018/2018_gakusei_follow.pdf(最終閲覧日:2025年2月22日) ↩︎