設問No.3-4「教養科目(理工系教養科目、文系教養科目、英語科目、第二外国語科目、日本語・日本文化科目、広域教養科目、教職科目、キャリア科目(2023年度まで)、アントレプレナーシップ科目(2024年度以降))への意見があれば教えてください。」に対する意見として寄せられたものを以下に示します。(キャリア科目、アントレプレナーシップ科目に関しては提言2-1で、英語科目については提言2-2で取り扱っているため省略)

文系教養科目について

- もっと自由に選択したい(同様意見30件)

- 増やしてほしい科目がある(同様意見10件)

- 地理学を増やしてほしい(同様意見4件)

- 音楽を増やしてほしい(同様意見3件)

第二外国語について

- 履修できる言語の選択肢を増やしてほしい(同様意見5件)

- 再履修の要件がきつすぎるので緩和してほしい(同様意見3件)

日本語・日本語文化科目について

- 上級科目を増やしてほしい、GSEP以外の学生には意味がない(同様意見5件)

教職科目について

- 教育工学の改善要求(同様意見4件)

- 公欠が認められないのはおかしい(同様意見3件)

全体傾向について

学勢調査では、本学の人材育成における進むべき方向性について継続的に調査をしています。表2-5.1[1]は本学の人材育成進むべき方向性について「文理融合型の人材」と回答した学士課程所属学生の割合推移を示しています。表2-5.1より、「文理融合型の人材」と回答した学士課程の学生の割合は年々増加傾向にあることがわかります。そこで、本意見まとめでは、教養科目について意欲的に取り組む姿勢によって生まれたと考えられる学士課程学生からの意見を中心に取り上げます。

| 調査年度 | 「文理融合型の人材」と回答した学士課程の割合 |

|---|---|

| 2022 | 13% |

| 2022追加調査 | 18% |

| 2024 | 20% |

文系教養科目について

文系教養科目について、主に学士課程の学生から「もっと自由に選択したい」(同様意見30件)という意見が寄せられました。この意見は、主に100番台の文系選択必修科目の「『人文学系』『社会科学系』『融合系』の3つのカテゴリーからそれぞれ1科目ずつ履修しなければならない」[2]というルールに対しての意見でした。このルールに対して、「カテゴリー分けの必要がないと感じる」「同じクォーターに複数取りたい」「このカテゴリー分けがあるせいで自分の好きな科目を履修できない」などの意見が寄せられました。100番台の現行の制度により、自分の興味関心に合わせた受講を困難に感じている学生が多くいる現状があると考えられます。

また、現在文系教養科目として開講されていない分野の科目を履修したいという意見も10件寄せられました。その中でも特に開講に対する要望が多く寄せられた分野は、地理学(同様意見4件)、音楽(同様意見3件)がありました。音楽については、現在学士課程では「人文学系ゼミ(インプロ/吹奏楽)」が開講されており、「吹奏楽曲の合奏を重ね、スコア読解、レパートリー研究、楽曲の文化・歴史的背景の研究、指揮法実習」[3]を行う科目が用意されています。一方で、音楽科目の開講を望む3件中2件では「音楽理論」を学びたいという意見があり、現状開講されている開講科目とは別のアプローチで音楽を学びたいという需要と思われます。

第二外国語について

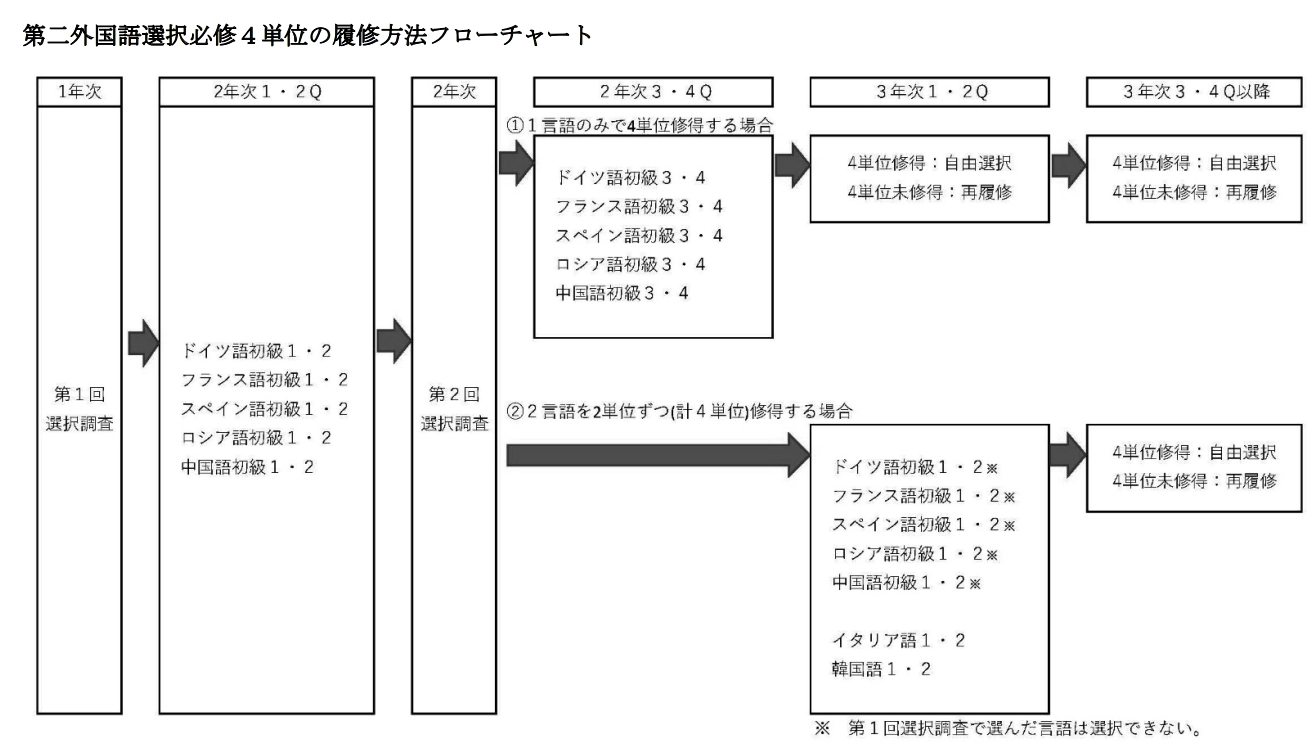

「第二外国語の履修できる言語の選択肢を増やしてほしい」(同様意見5件)という意見が寄せられました。具体的には、アラビア語の開講をしてほしいという意見や、2年次からイタリア語、古典ラテン語、古典ギリシア語の開講をしてほしいという意見がありました。第二外国語は学士課程の選択必修科目となっており、所定のフローに従って4単位取得する必要があります。図2-5.1は、第二外国語選択必修4単位の履修方法のフローチャートです。今回意見が寄せられたアラビア語については本学では開講されていませんが、イタリア語、古典ラテン語、古典ギリシア語は開講されており、系所属後の2年次での単位履修が可能です。一方で、イタリア語は3年次に取得すると選択必修の単位として利用することが可能ですが、古典ラテン語、古典ギリシア語については選択必修の単位として利用できません。また選択必修の要件を満たすためには、2年次に「ドイツ語」「フランス語」「スペイン語」「ロシア語」「中国語」のどれかを選択する必要があるため、本調査で寄せられたイタリア語、古典ラテン語、古典ギリシア語についての意見は200番台の必修科目として開講してほしいという意見だと考えられます。

また、「再履修の要件がきつすぎるので緩和してほしい」(同様意見3件)という意見も寄せられました。第二外国語の選択必修科目4単位の履修方法は、図2-5.1に示す通り大きく2つの方法が認められています。1つ目は2年次に初級科目を1~4Q通年で受講する方法で、2つ目は2年次3年次の1、2Qに1言語ずつ履修する方法です。さらに追加のルールとして学修案内では、「選択調査で回答した言語を履修登録しなかった場合や、単位を修得できなかった場合は、翌年度以降に同じ科目の再履修が必要です(原則として、別の言語を履修した場合は「選択必修科目」として認められません)」[4]と定められています。このルールが適応されるので、例えば初級科目を2年次で3、4Qに継続して履修することを希望し、4Qで初級4の科目の単位を落としたとすると、翌年3年次の4Qに再度初級4の科目を履修する必要があります。本学理工学系で開講される第二外国語は通年での履修を推奨しており、1~4Qに進むにしたがってカリキュラムが段階的に進み、内容が難化する傾向があります。2年次の4Qに単位を落としてしまった場合、本学理工学系では一度単位取得した科目の再履修は認められていないため、1年後に前提知識を忘却してしまった状態で難しい4Qの単位を取得しないといけない状況になります。本調査に寄せられた意見は、このような状況での再履修を困難だと感じることが背景だと考えられます。

日本語・日本語文化科目について

「上級科目を増やしてほしい、GSEP以外の学生には意味がない」(同様意見5件)という意見が寄せられました。現在、本学ではGSEP(TheGlobalScientistsandEngineersProgram日本語訳:グローバル科学者・技術者育成プログラム)という英語だけで学士課程が卒業できるプログラムとして留学生向けのコースが設置しています。GSEP以外に留学生が本学理工学系に入学する方法として、主に日本語で授業を受けることを前提とした「私費外国人留学生特別選抜試験」に合格して入学する方法があります。上記のどの形式で入学してきたとしても、留学生は日本語・日本文化科目を所定の範囲内で最大12単位まで卒業等の要件に関わる必要単位数に含めることができます[6]。この日本語・日本文化科目は、日本語第一から第八までの基礎的な授業の他、「日本語文化演習」という発展的な科目が4科目(100番台に1単位、200番台に1単位、300番台に2単位)用意されています。「私費外国人留学生特別選抜試験」に合格して入学した留学生にとっては、日本語第一から第八までの基礎的な授業は内容としてもの足らず、「日本語文化演習」は開講数が少ないと感じていると考えられます。

教職科目について

「教育工学を改善してほしい」(同様意見4件)、「公欠が認められないのはおかしい」(同様意見3件)という意見が寄せられました。こちらの意見に関しては、学勢調査2022の提言2-3「教職課程に対する認識の改善」にて同様の意見を取り扱った提言を行っています。学勢調査2022では、「教育工学の前提試験及び中間試験の難易度調整」、「中間試験不合格者に対する補講の実施や補助課題の配布」を提言し、各提言について対応策・実施方法の回答をいただいています。「教育工学の前提試験及び中間試験の難易度調整」という提言については、「教職科目については、文部科学省が教職課程コアカリキュラムで各科目の到達目標を定めています。そのため、難易度を下げることは、適切ではないと考えています。前提試験の例題は1年中公開されており、多くはその中から出題され、20問中10問を選択する方式で行っています。」という回答をいただきました[7]。また、「中間試験不合格者に対する補講の実施や補助課題の配布」という提言については、「中間試験の例題を1年中公開し、それを活用して試験に臨むよう指導しています。」という、補講の実施や補助課題の配布を行う予定はないという意図の回答をいただきました7。本調査では、「前回の提言で取り上げられていたが全く改善されていない」という意見が複数あり、また前提試験についても「前提試験を公開しているページの使い勝手が悪い」、「教職概論の授業内容を正しく把握していない内容になっており、科目間の連携が取れていないと感じる」などの意見が寄せられました。さらに、集中講義などでは公欠が認められないため、単位を取得できず、結果として教育実習に必要な単位が不足する状況となり、教職課程の履修を断念せざるを得ないと感じる学生もいるようです。

今回は、教養科目に関する意見の中で、意欲的に取り組む姿勢によって生まれたと考えられる意見を中心に取り上げました。具体的には、教養科目についても幅広く学びたいというニーズや、現状のカリキュラム自体への改善を求める意見がありました。本意見まとめを参考に、学生のニーズを反映した教養科目の展開を行っていただきたいです。

脚注

- 本学の人材育成の進むべき方向性について問う設問については、年度ごとに設問の文章表現の変更が行われています。ここでは、下記設問を本学の人材育成の進むべき方向性についての設問として、同一設問と扱い表を作成しました。学勢調査2022:設問No.3-1「あなたが思う東工大の人材育成における進むべき方向性を教えてください。」、学勢調査2022追加調査:設問No.2-2「統合後の新大学が人材育成において目指すべき方向性を教えてください。」、学勢調査2024:設問No.3-1「東工大(科学大)がどのような人材を育成していくべきかについて教えてください。」なお、これらすべて複数選択可の設問として設定しています。 ↩︎

- 旧・東京工業大学「2024年度学修案内(学士課程)」p.46 ↩︎

- TOKYO TECH OPEN COURSE WARE「2024年度人文学系ゼミ(インプロ・吹奏楽)導入2」:https://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202433663&lang=JA&vid=03(最終閲覧日:2025年2月16日) ↩︎

- 旧・東京工業大学「2024年度学修案内(学士課程)」p.51 ↩︎

- 旧・東京工業大学「2024年度学修案内(学士課程)」p.51 ↩︎

- 旧・東京工業大学「2024年度学修案内(学士課程)」p.70 ↩︎

- 学勢調査2022大学の対応:http://www.siengp.titech.ac.jp/gakuseichousa/2022/gakuseichosa2022_daigakunotaio.pdf(最終閲覧日:2025年3月8日) ↩︎