設問No. 3-4「教養科目(理工系教養科目、文系教養科目、英語科目、第二外国語科目、日本語・日本文化科目、広域教養科目、教職科目、キャリア科目(2023年度まで)、アントレプレナーシップ科目(2024年度以降))への意見があれば教えてください。」に対する意見としてキャリア科目、アントレプレナーシップ科目について寄せられた意見を以下に示します。

- アントレプレナーシップ科目の意義が理解できない(同様意見7件)

- 履修できる科目が多様すぎてよくわからない(同様意見5件)

- 学士課程科目を増やしてほしい、学士課程でキャリアに関する科目をするべき(同様意見5件)

- 就活スケジュールとカリキュラム内容が合っていないように感じる(同様意見3件)

- 実用的に使える科目にしてほしい(同様意見3件)

- 学外研修のバリエーションを増やしてほしい(ビジネスコンテストへの参加、インターンシップ起業のバリエーション)(同様意見2件)

アントレプレナーシップ科目[1]とは、2024年度に本学理工学系に設置された新たな科目群です。2024年度現在、アントレプレナーシップ科目は2023年度まで大学院課程で開講されていたキャリア科目や、学士課程からの教育プログラムであったグローバル理工人育成コースで開講されていた科目などを踏襲しつつ、新たな科目も設置されています。

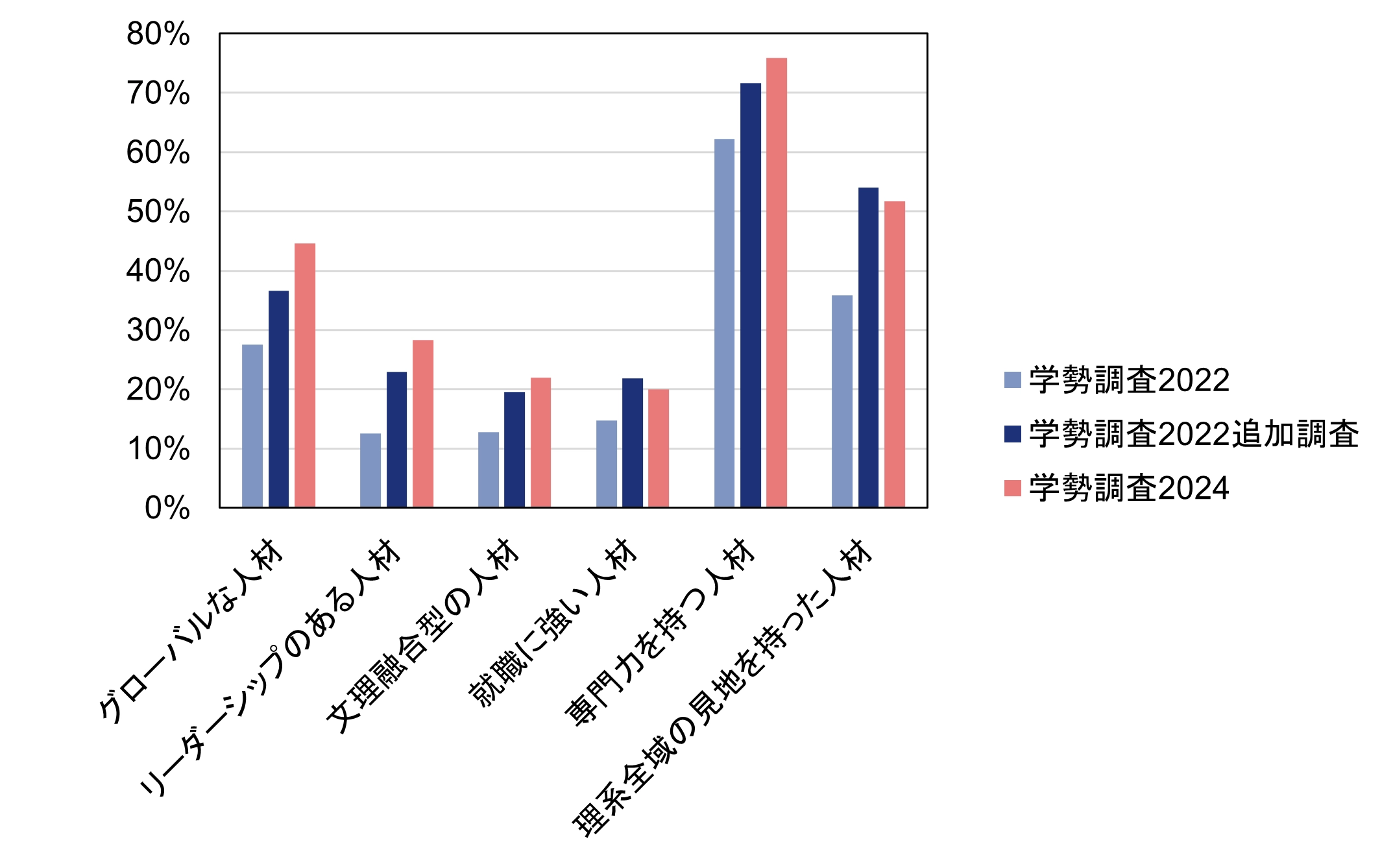

学勢調査の回答を継続的にみることにより、「積極的にアントレプレナーシップ養成を取り組むべき」と考える学生が増加傾向にあることがわかりました。図2-1.1は、過去3回の調査(学勢調査2022、学勢調査2022追加調査、本調査)での本学が育成すべき人材について問う設問[2]の各選択肢の回答選択率を比較したものです(学士課程、大学院修士課程、博士後期課程の学生の回答に限る)。図2-1.1より、すべての選択肢において選択率は上昇傾向であることから、年々、本学が掲げる人材育成の目的が認知され浸透しつつあると考えられます。特に増加傾向が顕著にみられたのは、「グローバルな人材」「リーダーシップのある人材」「専門力を持つ人材」であり、前者2つは本提言で取り扱うアントレプレナーシップ科目に関連する選択肢です。

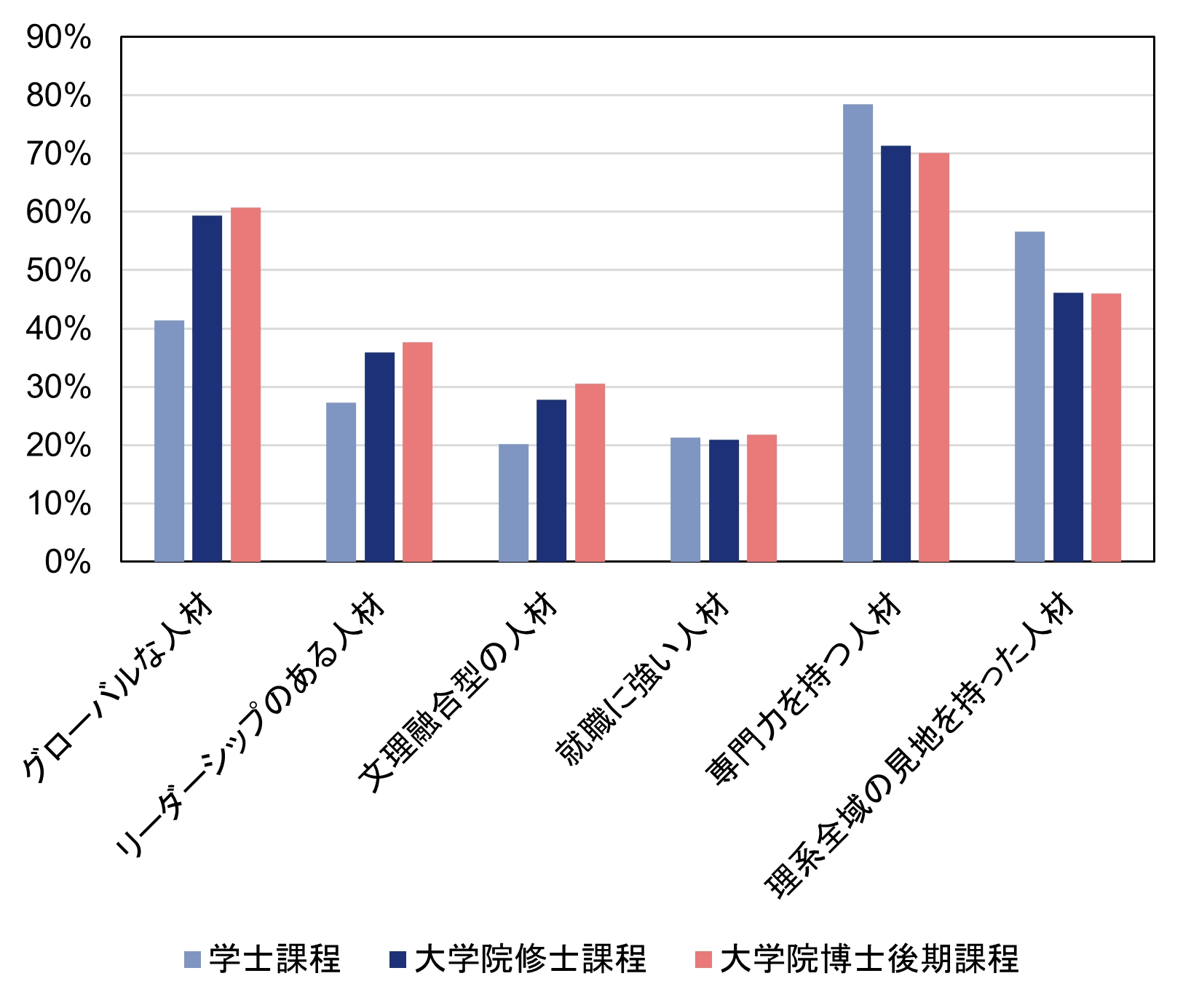

また、学生の所属課程が進むにつれて、本学が積極的にアントレプレナーシップ養成に取り組むべきだと考える学生が増加傾向にあることがわかります。図2-1.2では、本調査の本学の人材育成における進むべき方向性を問う設問No. 3-1「東工大(科学大)がどのような人材を育成していくべきかについて教えてください。」の各選択肢の回答選択率を、学士課程、修士課程、博士後期課程で比較しています。図2-1.2より、所属課程が進むにつれ、主に専門科目群のカリキュラムの目的として設定されている「専門力を持つ人材」と「理系全域の見地を持った人材」の2つの選択肢を選ぶ割合が減少傾向にあり、「グローバルな人材」「文理融合型の人材」「リーダーシップのある人材」といった、主に教養科目群のカリキュラムの目的として設定されている3つの選択肢の回答選択率が増加傾向にあることがわかります。このことから、学術界や産業界など多様な領域で活躍するには、専門的知識だけでなく国際性やリーダーシップが重要であると学生が認識しているとも捉えることができます。アントレプレナーシップ科目に対する潜在的な学生ニーズがあると示唆します。

各選択肢の回答選択率について所属課程での比較

しかしながら、アントレプレナーシップ科目は設置されて間もない科目であるため、学生の科目に対する理解を十分に得られていない点やカリキュラムとして発展途上な部分も多く存在すると示唆される意見が寄せられました。設問No. 3-4「教養科目への意見があれば教えてください。」という設問に対する意見を、ここでは大きく2つの傾向に分けて取り上げます。

1つ目は、カリキュラムの目的に沿っており、かつ学生からのニーズがあるものの、科目が開講されていないことに対する意見です。具体的には、「学外研修のバリエーションを増やしてほしい」(同様意見2件)や「実用的に使える科目にしてほしい」(同様意見3件)といったより実用的な経験や知識を獲得できる科目を増やしてほしいという意見や、「学士課程科目を増やしてほしい、学士課程でキャリアに関する科目をするべき」(同様意見5件)や「就活スケジュールとカリキュラム内容が合っていないように感じる」(同様意見3件)といったキャリアを構築する力を育む科目を年次が低い学生を対象に開講してほしいという意見です。

「実用的な経験や知識を獲得できる科目を増やしてほしい」という意見に関連する現行の制度としては、企業でのインターンシップ経験を単位として取得できる科目、リーダーシップ教育院が開講する事業化検証プログラム「リーン・ローンチパッド・プログラム[3]」など、ビジネスコンテストと形態の似たプログラムへ参加することにより単位取得できる科目があります。一方で、博士後期課程以外では、企業でのインターンシップを単位取得できる科目は全学的に開講されていません。また、先述した「リーン・ローンチパッド・プログラム」は、学士課程所属学生は単位取得ができず、全課程において学内外で行われているビジネスコンテストへの参加を単位として認める制度は2024年度現在整っていません。

グループワーク・課題解決型の授業に対するニーズがあることが別の設問に対する意見で確認ができました。設問No. 9-1「学生間の交流を推進するために、どのような取り組みがあれば良いか教えてください。」に対する意見の中に、「グループワーク・課題解決型の授業を増やす」(同様意見8件)との意見がありました。具体的には、「どの系でもある程度のグループワーク・実習を確保してほしい」という意見で、系やコースでの科目の中でも問題解決型学習を取り入れ学んでいきたいと考える学生がいることが確認できます。

「キャリアを構築する力を育む科目を年次が低い学生を対象に開講してほしい」という意見に関しては、修士課程に4月に入学する学生の場合、1Qから夏インターンの選考が始まるなど、就職活動の早期化が背景にあると考えられます。2024年度現在では、キャリア構築を目的とする科目は400番台以降しか設置されておらず、修士課程1年の1Qにはすでに就職活動を始めている学生がいるため、就職活動を開始する前に履修したかったと感じる学生が多いことが要因であると考えられます。

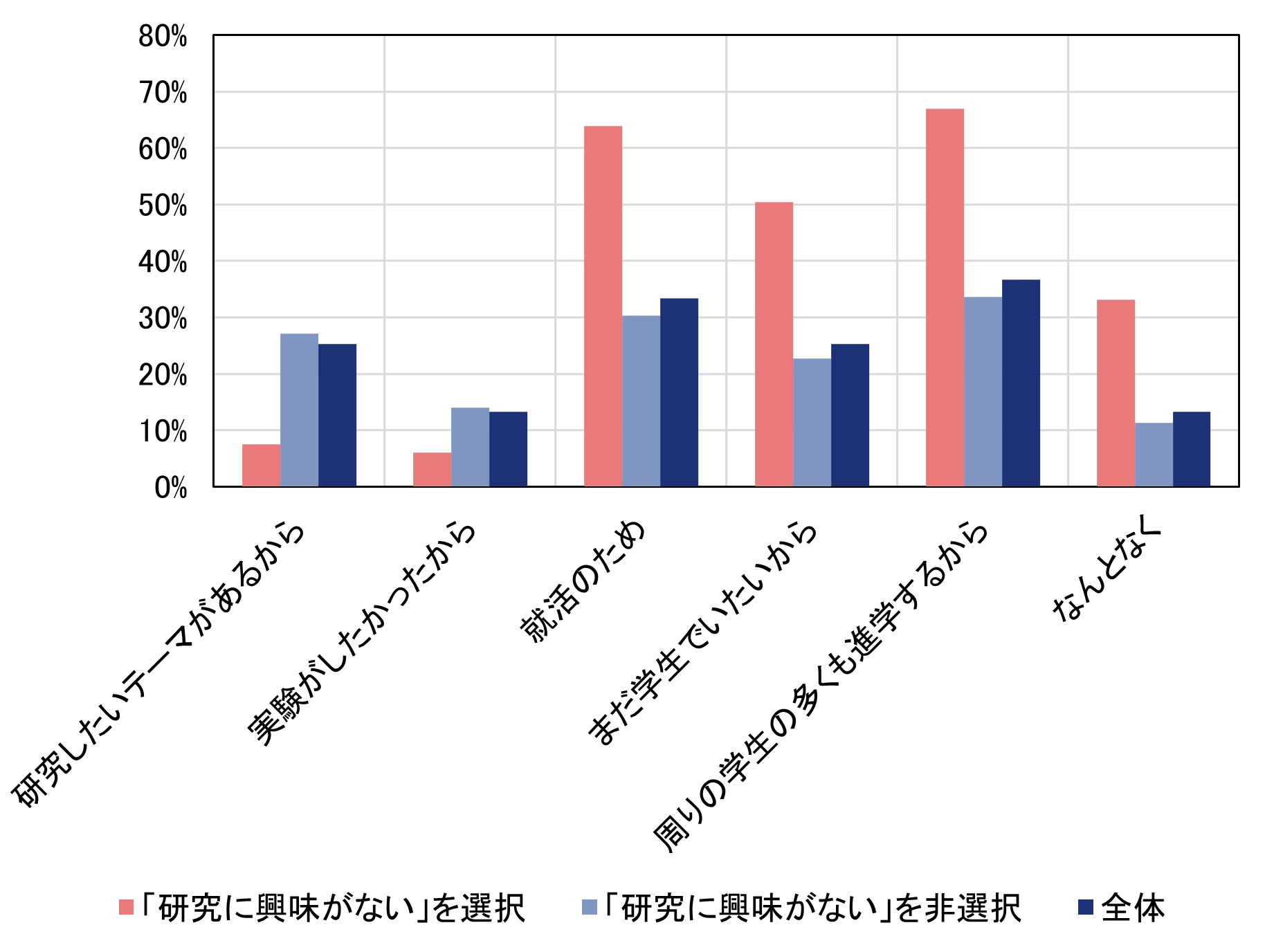

「学士課程でキャリアに関する科目を設置するべき」という意見の中には、周りに流されて修士課程に進学したことにより、研究活動とのミスマッチが起こっている、という指摘もありました。この指摘については、「修士課程・博士後期課程に進学を希望する理由、希望しない理由」を調査した項目でもその傾向を見ることができます。図2-1.3は、設問No. 3-13「修士課程に進学した、または進学希望なのはなぜですか。」の各項目の回答選択率を、設問No. 3-14「本学での博士後期課程進学を選択しないのはなぜですか。」に対して、「研究に興味がない」を選択した層(133名)、選択していない層(1,429名)を、全体で比較したグラフです「研究に興味がない」を選択した学生は、修士課程への進学理由として「就活のため」「まだ学生でいたいから」「周りの学生の多くも進学するから」「なんとなく」と回答する割合が多く、「研究したいテーマがあるから」「実験がしたいから」と研究活動に興味を持って進学希望する学生が少ないことがわかりました。修士課程に進学すると研究活動が多くの時間を占めるため、研究に興味を持っていない学生が「就活のため」「まだ学生でいたいから」「周りの学生の多くも進学するから」「なんとなく」というような理由で進学すると、学生生活自体に対するミスマッチが起きる可能性があると考えられます。このことから、学士課程でのキャリア構築を目的とする科目にて、就職や修士課程進学などの学士課程卒業後の進路について知り、自らの進路を考える機会を設けることで、修士課程進学後のミスマッチを防ぐ可能性が高いと考察します。

(設問No. 3-14「本学での博士後期課程進学を選択しないのはなぜですか。」に対して「研究に興味がない」を選択した層、非選択の層を比較)

2つ目の意見の傾向としては、「アントレプレナーシップ科目の意義が理解できない」(同様意見7件)「履修できる科目が多様すぎてよくわからない」(同様意見5件)といった、科目への理解不足が要因と考えられるものがありました。アントレプレナーシップ科目は、多様な履修形態を可能にすることが求められる一方で、多様な履修形態を認めるあまり制度が複雑になり理解しにくさが生まれているのではないかと考えられます。

大学院では、アントレプレナーシップ科目が必修単位となっていますが、その必修単位は、専門科目やリーダーシップ教育院等の開講科目の中の「アントレプレナーシップ科目対応科目」でも取得が可能です。修了要件として、単位数とは別に、アントレプレナーシップ科目やアントレプレナーシップ科目対応科目に附番されているGAを、所定の種類すべて満たすように履修を組まなければなりません。アントレプレナーシップ科目対応科目については、学修案内のアントレプレナーシップ科目や各コースの該当ページに各科目に附番しているGAの記載がありますが、履修申告時に主に閲覧すると考えられるシラバス(OCW)には特に記載がなく、教務Webの科目検索機能に附番されている、GA毎に科目検索できる機能は実装されていません。そのため、アントレプレナーシップ科目対応科目に関する検索性は著しく低いと考えられます。

これらの現状を踏まえ、教務課とのキャンパスミーティングを実施し、以下のような回答をいただきました。

Q1.学士課程で大学院の授業を先取りできる制度があると思います。履修できる科目が専門科目群に限られている理由があれば教えていただきたいです。

A1.「くさび型教育」では、教養教育と専門教育を有機的に関連付け、知識や能力をスパイラルアップさせることを目的としており、そのためには卒業・修了まで継続的に教養科目群(アントレプレナーシップ科目を含む。)を履修することが重要であるとしていることから、学士課程において先取りできる修士課程の科目については専門科目群に限定し、教養科目群の科目については修士課程入学後に履修していただくこととしています。

Q2.GAが取得できる科目をまとめて閲覧できるものは存在しますか。学修案内にはコースごとの開講科目をまとめていることは存じていますが、コースや○○教育院(例:卓越教育院、リーダーシップ教育院)などの開講科目でその所属学生以外を対象としている科目があると認識しています。アントレプレナーシップ教育機構以外の開講科目(特に履修対象が特定のコース・教育院所属者に限られない科目)をまとめて学生が確認できるようにすることは可能でしょうか。

A2.現在、GAが取得できる科目一覧はありませんが、今後作成を検討します。

Q3.GAが取得できる科目で、その学期に開講される科目をまとめて閲覧できる科目は存在しますか。また、教務Webで履修登録する際にGAがある科目の検索機能を付与することは可能でしょうか。

A3.A2と同様。教務Webシステムでは、GAがつく科目=キャリア科目/アントレプレナーシップ科目となります。学生の履修申告時の科目検索画面において、「科目区分」を「アントレプレナーシップ科目」(~2023年度入学の学生は「キャリア科目」)として検索することで、アントレプレナーシップ教育機構が開講している科目だけでなく、その他の機関が開講している「アントレプレナーシップ科目」を出すことができます。(ただし、「アントレプレナーシップ科目」として開講されている科目の中でGAがない科目も存在し、それらは登録上の都合として、「GA無し」としてGAを登録しています。)学生の履修申告時の科目検索画面において、現在「取得できるGA」を示す情報がありません。もしそれを表示することで利便性が上がるのであれば、システム改修を検討します。

また、全学教育推進課とのキャンパスミーティングを実施し、以下のような回答をいただきました。

Q1.GAを取得できる授業として、大学院修士課程・博士後期課程の多くのコースで独自の科目が設置されています。コース独自の科目については、どのような科目をいくつくらい設置するようになどといった指示はアントレプレナーシップ教育機構からなされていますか。

A1.コースが開設しているアントレプレナーシップ科目対応科目は、コースの設置基準に基づき開設しているため、アントレプレナーシップ教育機構から開設数について指示はありせん。なお、GAの基準を満たす科目であるかについては、アントレプレナーシップ教育機構で審議を行っています。

Q2.GAが取得できる科目をまとめて閲覧できるものは存在しますか。学修案内にはコースごとの開講科目をまとめていることは存じていますが、コースや○○教育院(例:卓越教育院、リーダーシップ教育院)などの開講科目でその所属学生以外を対象としている科目があると認識しています。アントレプレナーシップ教育機構以外の開講科目(特に履修対象が特定のコース・教育院所属者に限られない科目)をまとめて学生が確認できるようにすることは可能でしょうか。

A2.GAが取得できる科目について把握はしておりますが、アントレプレナーシップ科目以外のアントレプレナーシップ科目対応科目につきましては、それぞれを開講しているコース等、または年度によって科目の取扱いが異なることから、それぞれを確認・精査することができる状況にないため、一覧表を作成公開することができません。

Q3.アントレプレナーシップ入門はどのような科目になりますか。

A3.アントレプレナーシップ入門では、社会構造の変革に伴うスタートアップを含む広義のアントレプレナーシップの理解を深めることを狙いとしています。また、社会システムがアントレプレナーシップに与える影響や関係について、学際的な視点から経済、政治、地政学、安全保障、マーケティング、マネジメントなど、アントレプレナーシップを取り巻くシステムの基本を理解することを目指します。受講者が、AIと共存する社会におけるアントレプレナーシップの重要性と、それを取り巻く社会のフレームワークを理解することを目的としています。アントレプレナーシップを構成し支える社会科学(経済学、政治学、地政学、マーケティング、マネジメント)について、多様な視点から基礎的な知識を学び、これらの要素がどのようにアントレプレナーシップに影響を与えるかを受講者が理解することを目指します。

Q4.就職活動の早期化や研究に興味がないがなんとなく修士課程に進学する学生が多いことから、学士課程でのキャリア教育、アントレプレナーシップ教育が重要であると考えています。修士課程で行われている内容を学士4年で受講可能にする、または学士課程に対しての教育の拡充が考えられると思いますが、その点についてご意見がありますでしょうか。

A4.R6年度以降アントレプレナーシップ教育を実施しており、今後、随時拡充していきます。なお、キャリアについて考える科目として、R7年度から、学士課程の学生向け200番台科目として、「将来のキャリアを考えるためのロールモデル理解【ENT.C261】」を設置・開講いたします。

Q5.アントレプレナーシップ育成のためには、学内活動だけでなく学外や課外活動に関わることも重要であると考えています。学士~博士にかけて、学外活動や課外活動について単位認定をする制度について検討されていれば教えてください。

A5.R7年度以降、学内のものに限定して科目を実施していく予定ですが、来年度以降、引き続き検討いたします。

以上を踏まえて、アントレプレナーシップ科目の拡充について次のように提言します。

アントレプレナーシップを育成するうえで必要な、多様なアントレプレナーシップ科目の形を、学生が理解しやすく、自分らしい履修選択ができるようにするための制度の整備を提案します。具体的には、必修科目やコア科目を設定し、その科目の中でアントレプレナーシップ科目の意義や重要性、履修の組み方に関する講義を行い、各課程での学修の導入をスムーズに行えるような工夫をすることが考えられます。

大学院課程で設定されているアントレプレナーシップ科目対応科目、その科目に附番するGAの閲覧性の向上を要望します。具体的に以下3つの案を要望します。

- 時間割の表の「備考」にGAが附番されている科目については、附番しているGAを記載する

- GAが附番されている科目については、その科目のシラバスに附番しているGAを記載する

- 教務Webの科目検索機能に附番しているGAで絞り込みができる機能を付ける

学士課程学生に対するキャリア教育の充実を求めます。例えば、学士・修士・博士後期課程それぞれの修了学生の話を聞き、自身のキャリアプランについて考える授業を学士課程で開講するなどの方法が考えられます。令和7年度から新たに始まる200番台科目の中で「将来のキャリアを考えるためのロールモデル理解」でのキャリア教育に期待しています。

学外のビジネスコンテスト参加やインターンシップできる企業を増やし、学外で得られる学びに対しての単位認定制度の拡充を要望します。修士課程では企業でのインターンシップを単位として取得できる科目を開講しているコースもありますが、全学的な開講ではないため、全学的にインターンシップの科目の設置を求めます。

学士課程のカリキュラムについては、全学教育だけでなく、専門科目の中でも問題解決型学習の時間をより多く設けるなど、アントレプレナーシップを育む科目の設置を求めます。

脚注

- 本学ではアントレプレナーシップを現代の予測困難な「VUCAの時代」を生き抜くために必要な「新たな価値を開発・開拓し、 それを社会に事業として設定する行動体系」として定義し、そのアントレプレナーシップを培うための科目としてアントレプレナーシップ科目は 設置されました。具体的には、「先見性」、「国際性」、「リーダーシップ」、「価値創造」、「キャリア構築」の5つの要素に関係する能力、 知識やスキルを修得することを目的とし設置されています。(出典:東京科学大学 大学院学修案内2024 「アントレプレナーシップ科目」:https://www.titech.ac.jp/guide/guide_2024/graduate/(最終閲覧日: 2025年2月15日)) ↩︎

- 本学の人材育成の進むべき方向性について問う設問については、年度ごとに設問の文章表現の変更が行われています。ここでは、下記設問を本学の人材育成の進むべき方向性についての設問として、同一設問と扱い表を作成しました。学勢調査2022:設問No. 3-1「あなたが思う東工大の人材育成における進むべき方向性を教えてください。」、学勢調査2022追加調査:設問No. 2-2「統合後の新大学が人材育成において目指すべき方向性を教えてください。」、学勢調査2024:設問No. 3-1「東工大(科学大)がどのような人材を育成していくべきかについて教えてください。」なお、これらすべて複数選択可の設問として設定しています。 ↩︎

- 東京科学大学リーダーシップ教育院【参加者募集・説明会案内】2025年度1Q2Q開催ビジネス・クリエーション・ワークショップ「リーン・ローンチパッド・プログラム(LLP)」:https://www.total.titech.ac.jp/open_20250408/(最終閲覧日:2025年3月1日) ↩︎